Katarakt | Grauer Star

Grundlagen

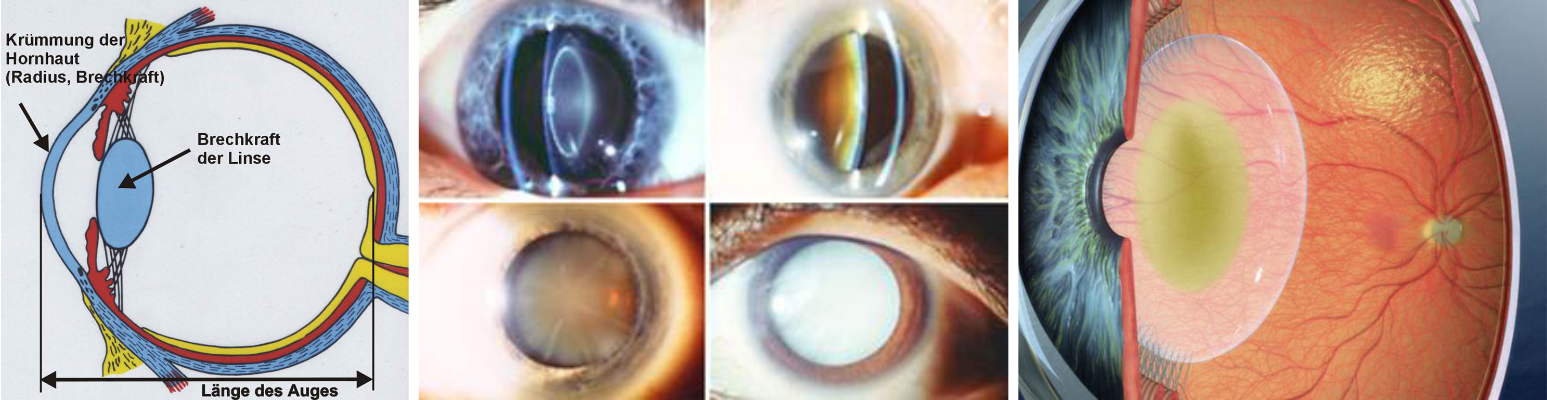

Die Katarakt oder "Grauer Star" bezeichnet eine Trübung der Augenlinse. Bei einer fortgeschrittenen Katarakt kann man die graue oder weißliche Trübung hinter der Pupille erkennen. So entstand im deutschsprachigen Raum die Bezeichnung. Ansonsten spricht man weltweit von der Katarakt (bzw. cataract, cataracta), was Wasserfall oder auch "herabstürzend" bedeutet. Vorbild sollen die Wasserfälle im oberen Nilverlauf sein. Mehr finden Sie unter Katarakt bei Wikipedia.

Fast jeder Zweite im Alter über 65 ist mehr oder weniger von Trübungen der Augenlinse betroffen. Die Behandlungsalternativen beruhen auf dem Austausch der getrübten Augenlinse gegen eine Kunstlinse. Eine medikamentöse Therapie ist bisher nicht möglich. Die Operation der Katarakt ist die weltweit am häufigsten vorgenommene Operation am Menschen. In Deutschland werden jährlich über 600.000 Augen operiert.

Diagnostik

Vor der Operation muss das Auge natürlich gründlich organisch untersucht werden. Zusätzlich wird das Auge vermessen, um die einzusetzende Kunstlinse in ihrer Brechkraft berechnen zu können. Hierzu gehören Messung der Hornhautradien, der Gesamtbrechkraft des Auges, Prüfung der Sehschärfe, Achslängenmessung mittels Ultraschall u.a.

Um das Gesamtergebnis zu optimieren, sind heute weitere Untersuchungen möglich und sinnvoll.

Beispiel aus unserem aktuellen Standard:

Für die LASICAT-Behandlung kommen weitere Untersuchungen hinzu, um eine personalisierte Reduzierung des Hornhautastigmatismus zu ermöglichen (s. auch Katarakt-OP/LASICAT).

Katarakt-OP

Übersicht

Gemeinsam mit dem Patienten wählen wir die jeweils optimalen Verfahren aus. Bei der Operation der "Katarakt", der getrübten Linse, wird diese gegen eine Kunstlinse (Intraokularlinse = IOL) ausgetauscht. Ziel ist meistens für Patient wie Operateur eine "Punktlandung", d. h. ein Ergebnis ohne Restrefraktion, d. h. später keine Fernbrille zu tragen. Die Strategien und Möglichkeiten sind je nach Art des Eingriffes unterschiedlich.

Voraussetzung ist eine gründliche Diagnostik, Untersuchung und Vermessung (siehe "Diagnostik")

Die Katarakt-Operation wie der refraktive Linsentausch setzt sich in der Regel aus folgenden Teilschritten zusammen:

- Anlegen der Schnitte ins Auge (für das spätere Einführen der Instrumente und die Implantation der IOL)

- Eröffnen der Linse ("Kapsulorhexis")

- Zerkleinern des Linseninhaltes mittels Laser oder Ultraschall ("Phacoemulsifikation") und Absaugung des Gewebes (nur die Kapsel verbleibt)

- Implantation der Kunstlinse

Bei der bisherigen Standardmethode ("Phaco", Ultraschallzerkleinerung der Linse und Absaugung) werden alle Schritte vom Operateur manuell vorgenommen.

Aktuelle Behandlungsmethoden

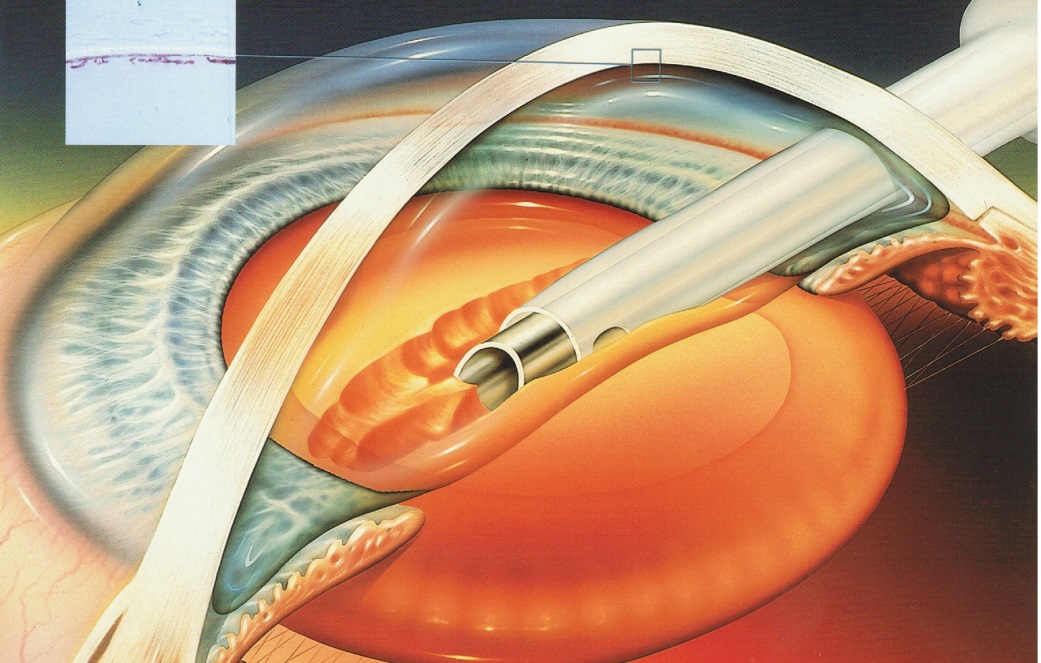

Phakoemulsifikation Um die neue, klare Kunstlinse ins Auge einsetzen zu können, muss zunächst die getrübte Linse aus dem Auge entfernt werden. Hierzu werden über kleine Schnitte am Hornhautrand Instrumente ins Auge eingeführt, dann erst die vordere Kapsel der Linse möglichst kreisrund eröffnet. Mittels Ultraschallenergie wird über ein kleines Röhrchen der Linsenkern zerkleinert bzw. "emulsifiziert" und mit der Linsenrinde abgesaugt. Die Kapsel sollte bei diesem Vorgang erhalten bleiben, denn in den Kapselsack hinein soll dann die Kunstlinse implantiert werden.

Um die neue, klare Kunstlinse ins Auge einsetzen zu können, muss zunächst die getrübte Linse aus dem Auge entfernt werden. Hierzu werden über kleine Schnitte am Hornhautrand Instrumente ins Auge eingeführt, dann erst die vordere Kapsel der Linse möglichst kreisrund eröffnet. Mittels Ultraschallenergie wird über ein kleines Röhrchen der Linsenkern zerkleinert bzw. "emulsifiziert" und mit der Linsenrinde abgesaugt. Die Kapsel sollte bei diesem Vorgang erhalten bleiben, denn in den Kapselsack hinein soll dann die Kunstlinse implantiert werden.

CataPulse

Da durch die Anwendung von Ultraschall insbesondere die Hornhaut geschädigt werden kann, wird seit Jahren an alternativen Verfahren zur Phakoemulsifikation gearbeitet. Beim CataPulse-Verfahren wird der Linseninhalt durch hochfrequent gepulstes Vakuum entfernt.

LASICAT

LASICAT - Femtolaserassistierte Katarakt-OP

Historie

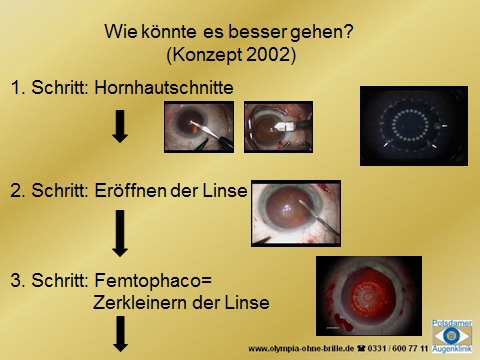

Ausgehend von den Möglichkeiten des Femtosekundenlasers, bei dem bei der "Femto-Lasik" (s.dort) ein hochpräziser Flächenschnitt in der Hornhaut vorgenommen wird, konzipierten wir ein abgeleitetes Vorgehen für die Kataraktchirurgie: Schnitte in die Hornhaut zur Einführung der Instrumente und Implantation der IOL sowie zur Astigmatismuskorrektur, zur präzisen Eröffnung der Linse und zur Zerkleinerung des Inhaltes. Ausgehend von den Möglichkeiten des Femtosekundenlasers, bei dem bei der "Femto-Lasik" (s.dort) ein hochpräziser Flächenschnitt in der Hornhaut vorgenommen wird, konzipierten wir ein abgeleitetes Vorgehen für die Kataraktchirurgie: Schnitte in die Hornhaut zur Einführung der Instrumente und Implantation der IOL sowie zur Astigmatismuskorrektur, zur präzisen Eröffnung der Linse und zur Zerkleinerung des Inhaltes. |

Das Konzept fand in der Industrie zunächst kein Interesse, die Zeit war noch nicht reif. Auch Patentanmeldung (2003) und Vorträge sowie Kongressfilme (2004) wurden quasi ignoriert. Wir nannten das Konzept "LASICAT- Lasers in Cataract Surgery", und zwar 2004 auf der ASCRS in San Diego, dem Allergan-Symposium in Arizona, DOC in Nürnberg und ESCRS in Paris.

2010 war es dann soweit. Gleich vier Firmen zeigten ihre Entwicklungen auf dem Weltkongress in Berlin. In den Folgejahren beobachteten wir die einzelnen Gerätelösungen. 2014 entschieden wir uns für das Konzept von LensAR und führten in unserer Klinik damit das erste System in Berlin und Brandenburg in die Praxis ein. 2010 war es dann soweit. Gleich vier Firmen zeigten ihre Entwicklungen auf dem Weltkongress in Berlin. In den Folgejahren beobachteten wir die einzelnen Gerätelösungen. 2014 entschieden wir uns für das Konzept von LensAR und führten in unserer Klinik damit das erste System in Berlin und Brandenburg in die Praxis ein. |

Wie verläuft die Operation mit dem LensAR-Laser?

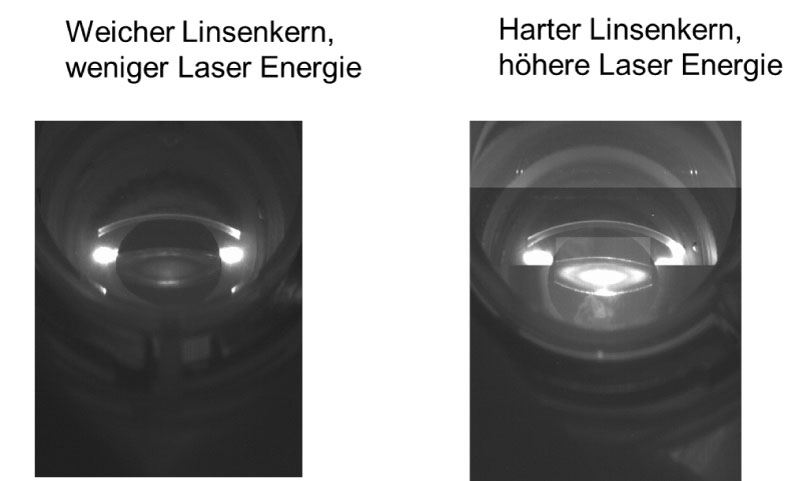

Automatische Individualisierung der Laserenergie nach Linsenhärte

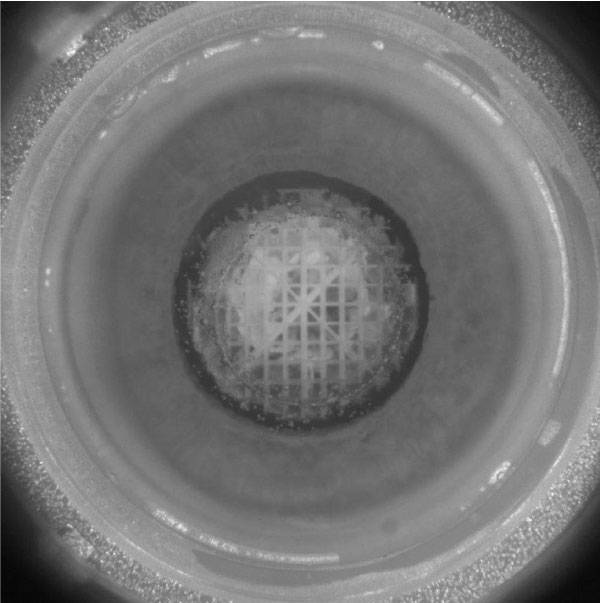

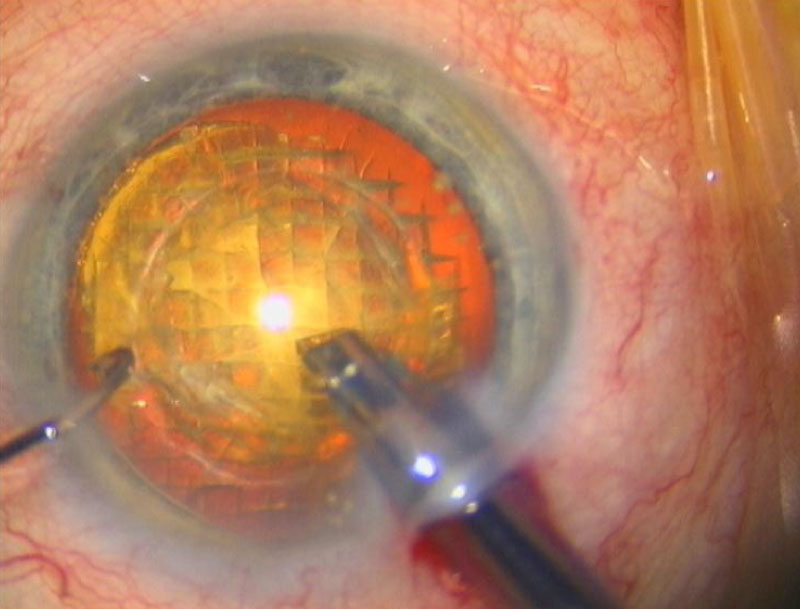

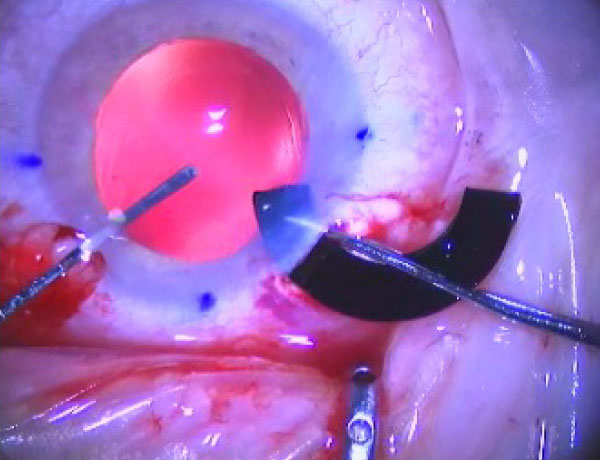

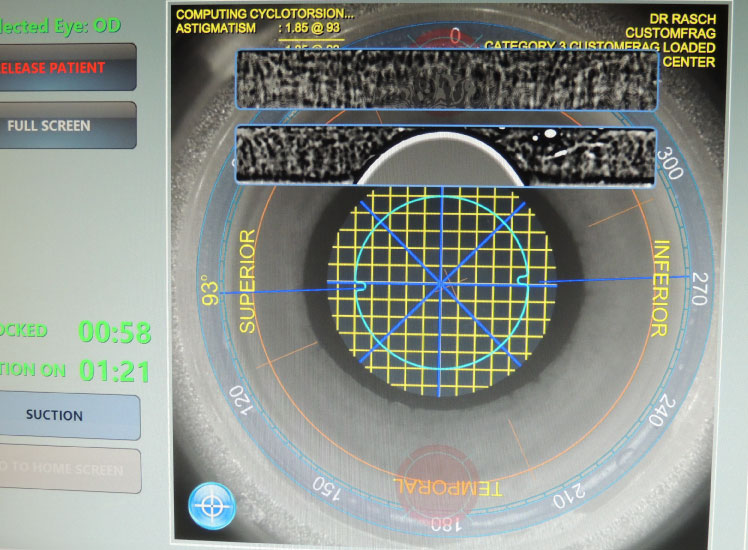

▲ links: Fragmentation der Linse am LensAR (Aufsicht), rechts: Phacoabsaugung (nach Fragmentation) am OP-Mikroskop

Vor der Laserbehandlung wird ein Kontaktglas auf das Auge des Patienten gesetzt. Über dieses sogenannte Patienteninterface erfolgt zunächst eine letzte Onlinediagnostik. Der Laser wird über der Linse des Auges zentriert und das Auge über ein 3D-Kamerasystem vermessen. Danach erfolgt die Behandlungsplanung. Sekundenschnell erstellt das System einen Behandlungsvorschlag, der vom Operateur kontrolliert und ggf. modifiziert wird. Die eigentlichen Laserbehandlungsschritte folgen nacheinander:

- Die kreisrunde Eröffnung der vorderen Linsenkapsel (Kapsulotomie)

- Die Zerkleinerung der natürlichen Linse

- Die Einschnitte in die Hornhaut (Incisionen)

- Evtl. zusätzlich intrakorneale Schnitte zur Korrektur einer Hornhautverkrümmung

Welche Schritte führt der Operateur manuell durch?

Der Operateur plant und überwacht den gesamten Eingriff mit Hilfe des Kamerasystems des Lasers. Nach der Zerkleinerung der natürlichen Linse durch den Laser kommt der Patient in einem 2. Behandlungsschritt unter das Operationsmikroskop. Hier saugt der Operateur das Innere der zerkleinerten Linse mit einem speziellen Instrument und ggf. mit Ultraschallunterstützung vorsichtig ab, ähnlich dem bisherigen Standard. Bei der LASICAT-OP wird dafür deutlich weniger Ultraschallenergie benötigt als ohne Laser. Abhängig ist dies immer von der Härte der natürlichen Augenlinse. Zum Abschluss implantiert der Operateur die zuvor gefaltete Kunstlinse in den nun leeren Kapselsack und zentriert sie.

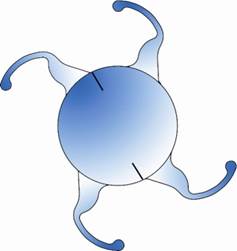

Warum ist die Linsenoperation mit dem Laser präziser?

Mit dem Femtosekundenlaser arbeiten wir seit vielen Jahren bei der Behandlung von Fehlsichtigkeiten, unter anderem bei der sogenannten Femto-Lasik (in mehr als 90% unserer Fälle). Ein Schnitt mit dem Femtosekundenlaser kann in jeder beliebigen Tiefe erzeugt werden, ohne das Auge operativ zu öffnen. Weil die OP also am intakten Auge ausgeführt wird, sind die Schnitte des Femtosekundenlasers unabhängig von äußeren Faktoren und daher reproduzierbar. Sie sind stabiler und exakter als manuell geführte Schnitte und ihr Design ist genau planbar. Aus diesem Grund ist auch die vom Laser erzeugte Öffnung der Linsenkapsel kreisrund mit klaren Schnittkanten, während die Schnittarchitektur bei manueller Schnittführung davon abweicht und auch von der Erfahrung des Operateurs abhängt.

Warum kann mit dem Laser ein besseres Sehergebnis erzielt werden?

Ein optimales Sehergebnis setzt eine exakte Positionierung der Linse voraus. Kleine Abweichungen können sich negativ auswirken. Die genaue Planbarkeit der Schnitte mit dem Laser ermöglicht die präzisere Platzierung der Linse, sodass in einem höheren Prozentsatz ein besseres Sehvermögen erzielt wird als bei herkömmlicher manueller Linsenoperation.

Warum ist die Laseroperation schonender?

Der LensAR-Laser zerkleinert unter anderem die natürliche Linse und erleichtert damit die Entfernung des Linsenkerns. Um die Teilchen abzusaugen, benötigt der Operateur nun deutlich weniger Ultraschallenergie als ohne den Lasereinsatz. Dies schont die Gewebestrukturen des Auges, vor allem das Endothel der Hornhautrückfläche. Außerdem werden während des Eingriffs andere Strukturen im Auge weniger belastet.

Warum ist die Laseroperation sicherer?

Da der LensAR-Laser viel präziser schneiden kann als jeder erfahrene Operateur, gilt die Anwendung als insgesamt sicherer. Trotzdem sollte der Operateur auch beim Lasereinsatz über viel Erfahrung verfügen, um alle Operationsschritte exakt durchführen zu können. Die Erfahrungen aus den Operationen mit verschiedenen Femto-Katarakt-Lasern zeigen in der Fachliteratur deutlich weniger Komplikationen.

Wie geht die Entwicklung weiter?

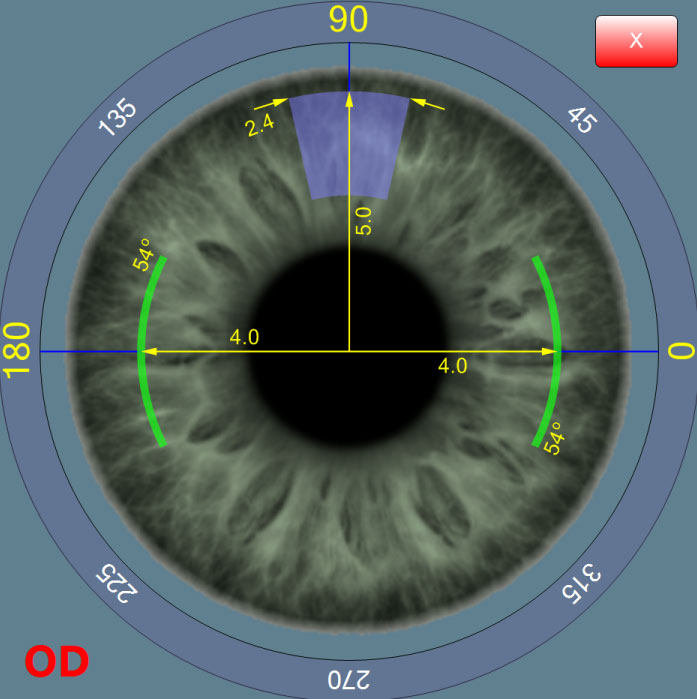

Seit Herbst 2015 steht uns nun die Weiterentwicklung des LensAR zur Verfügung. Mit der personalisierten "Streamlinebehandlung" ist es nun möglich, bei härteren Linsenkernen automatisch mit mehr Laserenergie zu arbeiten bzw. bei weicheren mit entsprechend weniger. Das macht das Verfahren noch schonender. Ebenso können wir nun Korrekturen der Hornhautverkrümmung halbautomatisch vornehmen. Dazu wird das Messergebnis einer speziellen Hornhauttopographie direkt an den Laser übertragen und bogenförmige Inzisionen in die Hornhaut gelegt.

Vorteile von LASICAT in der Potsdamer Augenklinik im Graefe-Haus (im Überblick):

- Incisionen (Einschnitte in die Hornhaut), computergestützt und somit präziser

- Korrektur bestehender Hornhautverkrümmungen

- hochpräzise computergesteuerte Öffnung der Linsenkapsel

- vereinfachte Entfernung der körpereigenen getrübten Linse

- weniger Phaco (Ultraschall-)-Energie schont das Hornhaut-Endothel

- weniger Zug an den Zonulafasern der Linse

- weniger Druckschwankungen bei der Operation, höhere Stabilität des Auges

- Online-Diagnostik und -überwachung der Behandlung über 3D-Kamera, computerkontrolliert

- genauere Platzierung der IOL als Basis für bessere Sehqualität

- wenn erforderlich, Laserfeinkorrektur in der Klinik möglich (LASIK o. PRK)

- wenn notwendig, Kombination mit PTK möglich

- Durch innovatives Mitwirken unseres Hauses an der methodisch-technischen Weiterentwicklung, sind Diagnostik und Behandlung immer auf dem aktuellen Stand.

Eigene Beiträge:

Für die Entwicklung von Operationstechniken in der Katarakt- und Linsenchirurgie konnten wir bereits einige innovative Beiträge auch für die Anwendung von Lasertechnik leisten:

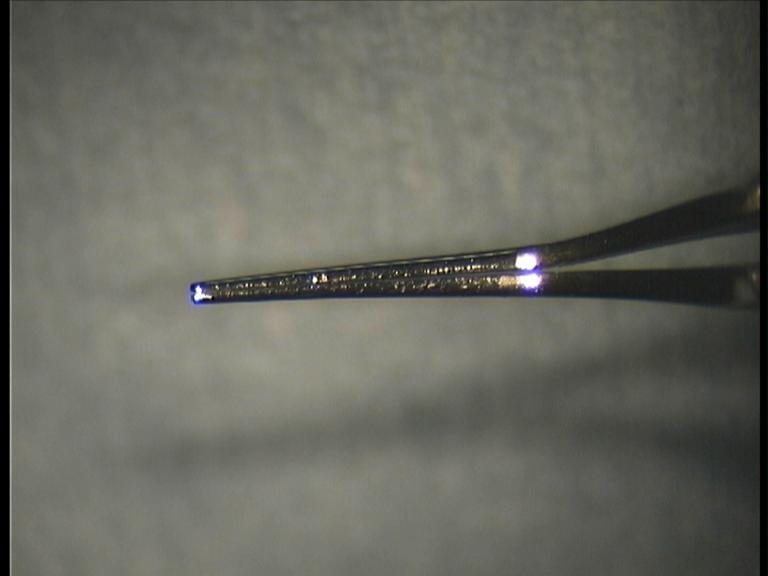

- Zunächst bereits 1985 das Konzept der sogenannten "Laser-Phaco". Dabei wird die Linse über eine ins Auge eingeführte Sonde direkt zerkleinert und abgesaugt (Patentanmeldung 1985 und 1997).

- Bei der Anwendung des Femtosekundenlasers werden dagegen Hornhautschnitte sowie Öffnung und Zerkleinerung der Augenlinse über eine Kontaktoptik vorgenommen. Unser Konzept der Femtolaseranwendung entstand in den Jahren 2002-2003.

- Patentanmeldungen erfolgten von uns hierzu 2003, 2009, 2013 und 2014.

Kongressbeiträge:

- Rasch, V.: "LASICAT-Lasers in Catarct Surgery", Videobeitrag zum Filmfestival der ASCRS, San Diego 2004

- Rasch, V.: "LASICAT-Laser in der Katarakt-Chirurgie", Videobeitrag auf der DOC, Nürnberg 2004

- Rasch, V.: "LASICAT-Lasers in Cataract Surgery", First experience with the LaserSoft, Vortrag ESCRS, Paris 2004

- Rasch, V., Majewski, S.: "Limiting aspects in LASICAT surgery (Femto Phaco)", Postervortrag WOC (Weltkongress) Abu Dhabi 2012

Von den zahlreichen heute verwendeten Bezeichnungen für das gleiche Verfahren der femtolasergestützten Kataraktoperationen nutzen wir unseren 2004 propagierten Begriff "LASICAT-Lasers in Cataract Surgery".

Nominierung:

Femto-Phaco + LASICAT wurden vorgeschlagen zur Nominierung des "Brandenburger Zukunftspreises CAI 2013" in der Kategorie "Innovation".

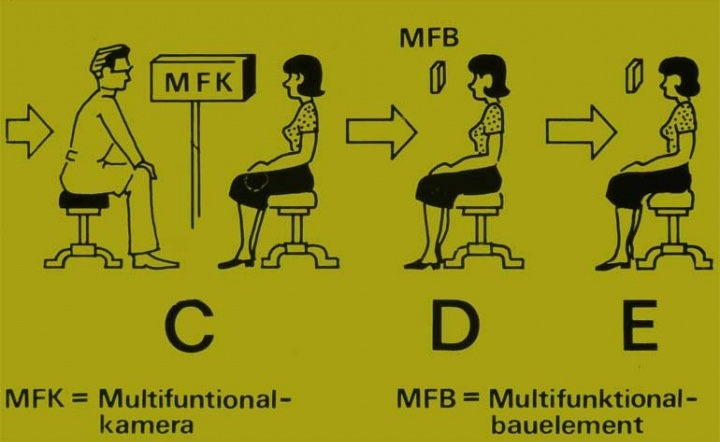

2018 überraschte uns dann die Nachricht, dass Professor Gerard Mourou für die grundlegenden Arbeiten zum Femtosekundenlaser den Nobelpreis für Physik zusammen mit der Kanadierin Donna Strickland erhalten sollte. So nahm Dr. Rasch die Gelegenheit war, mit Dr. Korn nach Stockholm zu reisen und anlässlich der Nobelpreisverleihung Prof. Mourou kennenzulernen.

▼ Dr. Rasch, Nobelpreisträger Prof. Gerard Mourod und Dr. Korn (v. l.) anlässlich der Nobelpreisverleihung 2018 in Stockholm

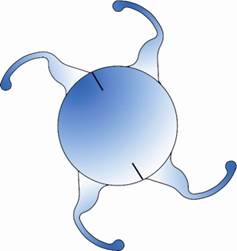

Implantation

Ist der Linseninhalt zerkleinert und abgesaugt, die verbliebene Kapsel gereinigt und ein sog. Viskoelastikum in den Kapselsack und die vordere Augenkammer gefüllt, folgt nunmehr die Implantation der Kunstlinse. Bei den heute in der Regel benutzten Faltlinsen wird die IOL in einer Kartusche gefaltet und je nach Linsentyp über eine Inzision von 2-2,8 mm implantiert und in der Kapsel zentriert. Zum Schluss wird das Viskoelastikum wieder abgesaugt.

IOL-Prinzipien

Neben den monofokalen Standard-IOL wurden verschiedene Sonderlinsen entwickelt, die optische Besonderheiten für bestimmte Zielstellungen aufweisen:

- Multifokale und multizonale IOL (zum Sehen in verschiedenen Enfernungen)

- Torische IOL (zur Korrektur einer höheren Hornhautverkrümmung)

- LAL (Light Adjustable Lens) mit der Möglichkeit, implantierte Linsen im Auge in der Brechkraft noch nachkorrigieren zu können

- Makula-Linsen

- Filterlinsen: Einen UV-Schutz haben heute alle modernen Linsen im Material. Sog. Blaulichtfilterlinsen (sehen oft gelb aus) weisen darüber hinaus noch einen Schutz vor "blauem Licht" auf.

- Optische Blenden: Vor allem bei Defekten der Iris oder Albinismus

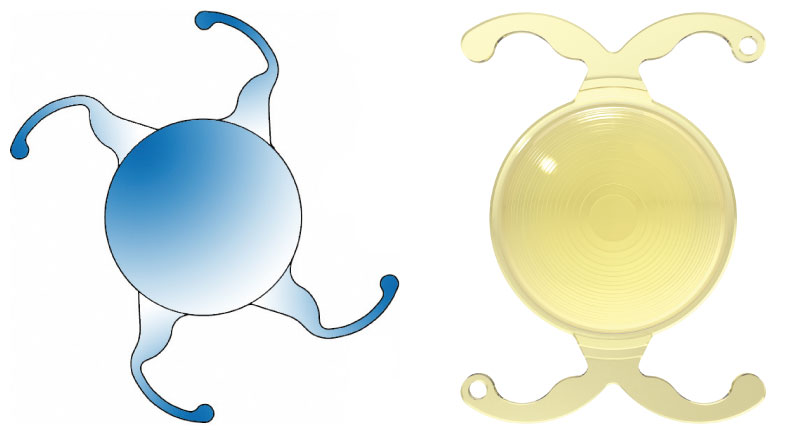

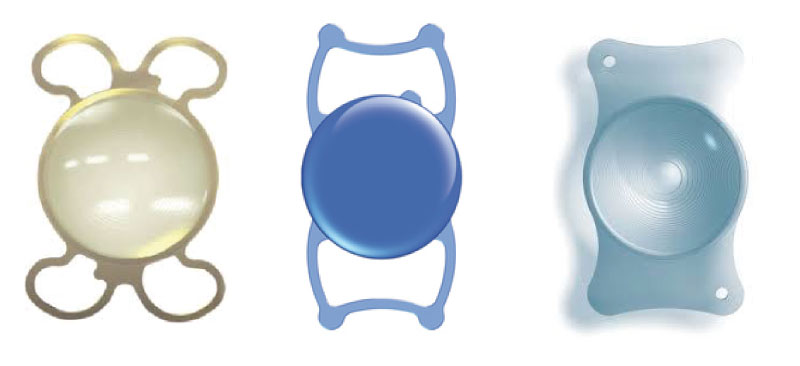

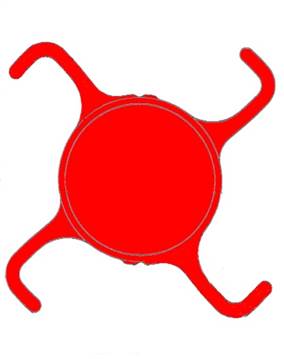

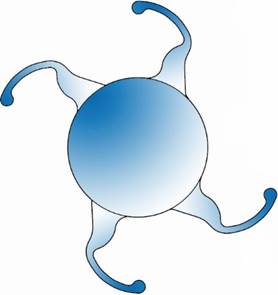

Alle IOL bestehen aus einem optischen Teil, der für die Art des Sehens verantwortlich ist. Die sog. Haptik realisiert die Fixation im Auge. In der Entwicklung der Intraokularlinsen gab es eine Vielzahl von Designvarianten. Die Abstützung im Kapselsack erfolgte früher meistens an 2 Punkten bzw. Zonen. 1994 konzipierten wir eine Abstützung mit 4 Zonen, die bis heute vielfach modifiziert wird:

- mit geschlossenen Haptiken

- oder mit den von uns favorisierten offenen Haptiken, dem sog. "Turtle-Design" (siehe Katarakt/Forschung)

Monofokale IOL

Die Optik der Linse ist zu vergleichen mit einem Brillenglas mit einem Brennpunkt, also für ein Sehen in die Ferne oder zum Lesen (sphärische IOL). Eine Sonderform sind asphärische IOL. Diese berücksichtigen die ungleiche Brechkraft der Hornhaut vom Zentrum bis peripher, erlauben ein schärferes Sehen. Sie zählen zu den "Premiumlinsen".

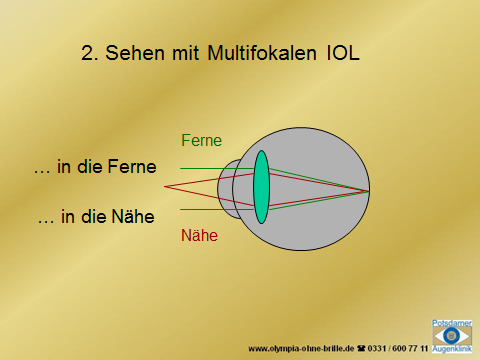

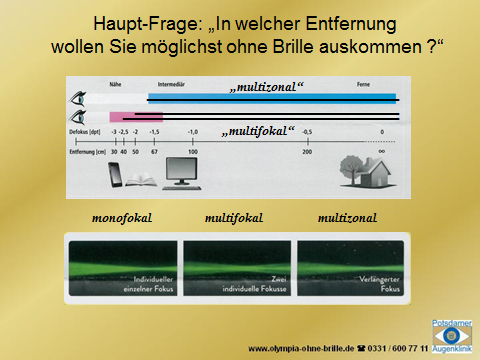

Multifokal-Linsen (MF-IOL, MIOL)

Mit Standard – Intraokularlinsen kann nur im Idealfall eine Brillenunabhängigkeit für die Ferne erreicht werden. Für die Nähe wird immer eine Lesebrille erforderlich sein. So genannte multifokale Intraokularlinsen unterschiedlichen Aufbaus hingegen, ergeben für den Patienten die Möglichkeit der Brillenfreiheit sowohl für die Ferne, als auch für die Nähe. Mit Standard – Intraokularlinsen kann nur im Idealfall eine Brillenunabhängigkeit für die Ferne erreicht werden. Für die Nähe wird immer eine Lesebrille erforderlich sein. So genannte multifokale Intraokularlinsen unterschiedlichen Aufbaus hingegen, ergeben für den Patienten die Möglichkeit der Brillenfreiheit sowohl für die Ferne, als auch für die Nähe. |

Multifokallinsen kommen dem natürlichen Sehen wie mit einem gesunden Auge am nächsten. Bei der Arbeit, beim Sport oder im Hobby, wo immer der Patient auf gutes Sehen in der Ferne und in der Nähe angewiesen ist, bieten diese Linsen eine gute Lösung, denn auf eine Brille kann meistens verzichtet werden. Jedoch müssen gewisse Kompromisse im Bereich der optischen Qualität und der Sehschärfe dennoch eingegangen werden. Multifokallinsen kommen dem natürlichen Sehen wie mit einem gesunden Auge am nächsten. Bei der Arbeit, beim Sport oder im Hobby, wo immer der Patient auf gutes Sehen in der Ferne und in der Nähe angewiesen ist, bieten diese Linsen eine gute Lösung, denn auf eine Brille kann meistens verzichtet werden. Jedoch müssen gewisse Kompromisse im Bereich der optischen Qualität und der Sehschärfe dennoch eingegangen werden. |

Ziel der Operation bei multifokalen Linsen

|

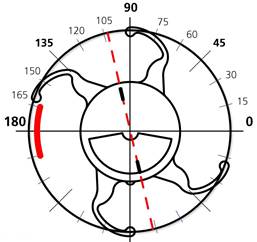

Bei solchen Multifokallinsen, die flächige Zonen für Ferne und Nah aufweisen, können bei sehr enger Pupille die Fern-Nahwirkung fehlen (z.B. bei sehr hellem Sonnenlicht). Bei mittelweiter Pupille (der Regelfall) soll ein Sehen in der Ferne und im mittleren Nahbereich ohne Brille möglich sein. Bei weiter Pupille kann es (z.B. im Dunkeln) zu "Lichthöfen" oder anderen Erscheinungen um Lichter oder Gegenständen kommen. Die meisten Patienten tolerieren das jedoch nach wenigen Monaten. Beispielsweise Berufskraftfahrer sollten aber deshalb von einer Multifokallinse Abstand nehmen. Eventuell ist auch das Kontrastsehen herabgesetzt. Für das Lesen mit multifokalen Linsen von sehr kleiner Schrift ist oft eine Nahbrille dennoch erforderlich. Dies wird möglich durch Verschiedene optische Prinzipien. |

Wie sicher ist es, dass der Patient mit einer Multifokallinse nach der OP keine Brille mehr braucht? Bei einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) entsteht im Auge kein Brennpunkt sondern sog. Brennlinien in senkrecht zueinander stehenden Achsen. Das jugendliche, gesunde Auge oder ein Auge mit monofokalen IOL kann dies in gewissem Maße tolerieren. Bei multifokalen IOL ist dies schwieriger. Besteht nach der OP ein Astigmatismus über 0,75 dpt kann es Sehstörungen geben, die ggf. nachkorrigiert werden können. Dies ist aber individuell sehr unterschiedlich. Manchmal entsteht bei einem Astigmatismus auch ein Schattensehen z.B. an Buchstaben. Mit LASICAT II kann bereits während der Operation eine Hornhautverkrümmung reduziert werden.

Bei einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) entsteht im Auge kein Brennpunkt sondern sog. Brennlinien in senkrecht zueinander stehenden Achsen. Das jugendliche, gesunde Auge oder ein Auge mit monofokalen IOL kann dies in gewissem Maße tolerieren. Bei multifokalen IOL ist dies schwieriger. Besteht nach der OP ein Astigmatismus über 0,75 dpt kann es Sehstörungen geben, die ggf. nachkorrigiert werden können. Dies ist aber individuell sehr unterschiedlich. Manchmal entsteht bei einem Astigmatismus auch ein Schattensehen z.B. an Buchstaben. Mit LASICAT II kann bereits während der Operation eine Hornhautverkrümmung reduziert werden.

Eine verbleibende "Restrefraktion", d. h. der Brillenwert für die Ferne, kann mittels Laserbehandlung der Hornhaut reduziert werden. Dies trifft auch für den Astigmatismus zu. Die Zusatzkosten sind abhängig vom gewählten Laserverfahren.

Auch mit mutifokalen IOL kann eine Sehschärfe (Visus) von 100% (oder besser) ohne Brille erzielt werden. Es sind aber die Brennpunkte in den verschiedenen Ziel-Entfernungen nicht so scharf wie bei einem gesunden Auge. Damit ist das Bild auf der Netzhaut eventuell etwas unschärfer. Dies macht sich auch in den Zwischendistanzen bemerkbar.

Weitere mögliche Einschränkungen

Da das Licht aus fern und nah aufgeteilt wird, kommt aus jeder Entfernung weniger Licht ins Auge. Damit ist das gesehene Bild etwas dunkler. Das Kontrastsehen ist reduziert. Man braucht so ggf. etwas mehr Beleuchtung (z.B. beim Lesen) als bei einfachen, monofokalen IOL oder früher in der Jugend. Graustufen bei bestimmten Texten werden unter Umständen schlechter erkannt. Auch beim Autofahren in der Dämmerung kann eine Kontrastminderung stören.

Bei multifokalen IOL kann auch an den Kanten bzw. Übergängen Streulicht oder Blendempfindungen entstehen. Dies kann in der Nacht dazu führen, dass um Lichter Lichthöfe, sog. Halos gesehen werden. Menschen, die viel nachts Auto fahren, sollten deshalb keine MF IOL erhalten.

Es gibt bei höheren Brillenstärken auch eine Bildgrößenveränderung durch die OP. Insbesondere bei Austausch einer klaren Linse (CLE) fällt das auf, da hier Erwartungshaltung höher ist als bei fortgeschrittener Katarakt.- Bei Hyperopie postoperativ: Bildverkleinerung, - Bei Myopie postoperativ: Bildvergrößerung. Bei beiden Fehlsichtigkeiten gilt: Je höher die Dioptrien, desto größer der Effekt, d.h. auch: bei Korrektur einer hohen Hyperopie kann es eine Sehschärfeminderung schon durch das kleineres Bild geben. (Der Effekt wurde vorgeführt.)

Die IOL werden meist in die natürliche, von den Linsentrübungen befreite Kapsel eingesetzt. Reißt diese während der OP ein, kann u. U. nicht die geplante Multifokal-IOL implantiert werden. Es könnte später ein anderes Modell sinnvoll sein.

Manchmal schon vorhandene oder später entstehende Kapseltrübungen ("Kapselfibrosen") können das Sehen bei Multifokallinsen mehr beeinträchtigen als bei Standard-IOL. Deshalb sollte in den ersten Monaten geprüft werden, ob eine optische Lücke mittels YAG-Laser sinnvoll ist. Diese Behandlung erfolgt im Sitzen, ist übrigens eine Kassenleistung.

Sowohl zur Beurteilung des Heilverlaufes als auch zur Überprüfung der Mess- und Implantatgenauigkeit und damit auch zur Qualitätssicherung müssen die vorgesehenen Nachkontrollen vom Patienten unbedingt wahrgenommen werden. Bei nicht vorhersehbaren Komplikationen am ersten Auge ändert sich die Planung für das zweite Auge. Nach einseitiger Operation kann es einen Seitenunterschied auch in der Helligkeit und beim Farbensehen geben. In seltenen Fällen kann sogar eine Explantation gewünscht werden mit dem Tausch gegen eine monofokale IOL.

Wir müssen wissen, dass es wie auf anderen Gebieten Messungenauigkeiten bzw. Toleranzen gibt. Dies betrifft bei der Linsenoperation zum einen die Diagnostik (trotz mehrfachen Messungen an verschiedenen Geräten), die Genauigkeit der Implantate (diese sind in der Regel in 0,5 Dioptrien abgestuft), aber auch die spätere Lage der Intraokularlinse im Auge. Meistens streben wir für das führende Auge eine Refraktion von +/- 0 dpt für die Ferne an. Das andere Auge kann ggf. etwas in Minus geplant werden (Monvision oder Micro-Monovision).

Trotz aller Messungen und Berechnungen vor der Operation kann es Abweichungen zur Zielrefraktion geben. Dies ist vor allem abhängig vom Abstand zwischen der eingesetzten neuen Linse und der Hornhaut (sog. Vorderkammertiefe). Die Vorderkammer ist nach der Operation erfahrungsgemäß tiefer als vor der Operation. Die Vorderkammertiefe kann aber nicht exakt geschätzt oder berechnet werden. Dadurch kann es nach der Operation im Einzelfall dazu kommen, dass für die Ferne eine Zusatzkorrektion durch eine Brille erforderlich wird. Dies ist ein mögliches und nicht vorhersehbares, individuelles Problem des Auges eines Patienten, welches bei allen Intraokularlinsen auftreten kann und nicht in der Verantwortlichkeit des Operateurs liegt.

Eine Rolle kann im Heilverlauf die Öffnungsgröße und -form der sogenannten Kapsulorhexis spielen. Deshalb empfehlen wir für alle Linsen-Operationen die Anwendung des Femtosekundenlasers (LASICAT) für eine exakte Rhexis, aber natürlich auch als schonendere OP. Multifokale, multizonale und torische Intraokularlinsen werden bei uns nur noch in Verbindung mit LASICAT implantiert.

Kontraindikationen bei der Entscheidung zu Multifokalen Intraokularlinsen

Multifokale IOL werden mit hoher Präzision hergestellt. Optische Fehler in der IOL-Optik würden sich bei diesen Linsen hier eher bemerkbar machen als bei Standard-IOL. Das gleiche gilt für Einschränkungen in der Optik des Auges. Deshalb implantieren wir z.B. keine multifokale IOL bei

- Unregelmäßigkeiten der Hornhautoberfläche - Hierzu kann bereits ein gestörter Tränenfilm zählen.

- Hornhautnarben oder

- Veränderungen des Hornhautendothels (Cornea guttata)

Ebenso sollten keine Makulaveränderungen vorliegen. Auch das Fahren bei Nacht ist oft problematisch mit multifokalen IOL.

"Multizonale" Intraokularlinsen

Zu dieser Gruppe von Implantaten zählen wir solche IOL, die keinen eindeutigen Fern- und Nahpunkt haben wie multifokale (bifokale oder trifokale) Linsen. Sie ermöglichen aber im Gegensatz zu monofokalen IOL ein Sehen von Fern bis in einen "mittleren" Nahbereich also "multizonal". Sie weisen einen guten Intermediärvisus auf, sind aber in 30- 40 cm Leseabstand den multifokalen Linsen meist unterlegen. Es gibt auch hier verschiedene optische Prinzipien. Die optischen "Nebenwirkungen" bzw. Begleiterscheinungen wie bei multifokalen IOL sind bei den multizonalen IOL meist geringer.

Torische IOL  Liegt zusätzlich zur Trübung der Augenlinse eine stärkere Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) vor, gelangen Torische Linsen zum Einsatz. Sie reduzieren den Gesamtastigmatismus des Auges und damit das meist angeborene verzerrte Sehen. Gemeinsam mit der Industrie entwickelten wir die erste "personalisierte" Torische IOL weltweit. Im August 2005 wurde in unserer Klinik mit der Implantation dieser Linsen begonnen. Liegt zusätzlich zur Trübung der Augenlinse eine stärkere Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) vor, gelangen Torische Linsen zum Einsatz. Sie reduzieren den Gesamtastigmatismus des Auges und damit das meist angeborene verzerrte Sehen. Gemeinsam mit der Industrie entwickelten wir die erste "personalisierte" Torische IOL weltweit. Im August 2005 wurde in unserer Klinik mit der Implantation dieser Linsen begonnen. |

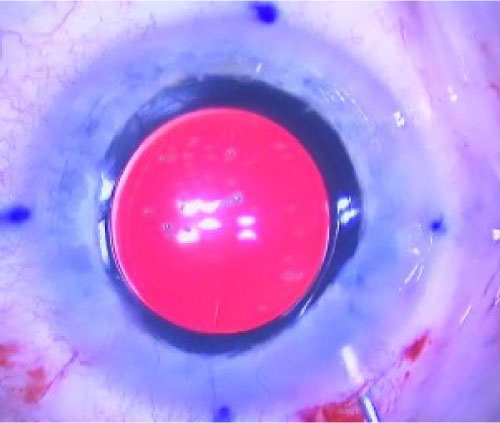

LAL - Light Adjustable Lens

Warum?

Das Ziel der Katarakt-OP ist in der Regel ein Sehen ohne Brille nach der OP, also die Erreichung eines Restbrillenwertes unter +/- 0,5 Dioptrien. Ursachen sind trotz aufwendiger präoperativer Diagnostik, verbesserten OP-Techniken sowie Präzision in der IOL-Herstellung vor allem in der postoperativen Vorderkammertiefe, dem Abstand der eingesetzten neuen Linse von der Hornhaut zu sehen. Dieser ist trotz tausendfacher Beobachtungen im Einzelfall nicht sicher vorherzusagen.

Eine revolutionäre Weiterentwicklung löst nunmehr dieses Problem: Die Calhoun Light Adjustable Lens (durch Licht anpassbare Linse) kann durch genau dosierte UV-Bestrahlung noch nach der Implantation "feinjustiert" werden. Dieses Prinzip der postoperativen Korrektur einer Intraokularlinse wurde von Prof. Robert Grubbs entwickelt, einem der Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 2005!

Wir implantieren diese IOL seit Juni 2008. Seit 2011 implantieren wir diese IOL in Verbindung mit zusätzlichen Schutzblenden im Auge, um Streulicht bei der UV-Bestrahlung zu redzieren. Hierzu ist von uns eine Patentanmeldung erfolgt.

Makula-Linsen

Die eyemax mono ist eine künstliche Linse, die gezielt für Patienten mit Makulaerkrankungen entwickelt wurde. Die häufigste Ursache für eine Makulaschädigung ist die sogenannte altersbedingte Makuladegeneration (AMD). Diese führt zu Verzerrungen oder zum Ausfall des zentralen Sehens und somit der Fähigkeit des Lesens und Gesichter zu erkennen.

Die eyemax mono unterstützt die Fähigkeit des Gehirns, die funktionsfähigsten Bereiche der Makula für ein scharfes Bild zu nutzen. Das gesehene Bild wird nicht nur, wie sonst üblich, nur auf das Makulazentrum, sondern auch auf Randbereiche projeziert.

Aufgrund der aufwendigen optischen Oberflächenherstellung ist die eyemax mono im hochpreisigen Premiumsegment angesiedelt.

Sonderimplantate

Neben den Intraokularlinsen (zur optischen Korrektion) gibt es verschiedene Implantate mit Sonderaufgaben, z.B.

- Kapselspannringe

- Kapselspannringe mit Kolobomblenden

- Kapselspannringe mit Irisblenden

- Ringblenden

- u.a.

Mehr über die von uns entwickelten Sonderimplantate erfahren Sie unter "Katarakt/Forschung".

Preis/Leistung

Die Kosten für eine Kataraktoperation oder einen refraktiven Linsentausch setzen sich aus denen für die Diagnostik und dem operativen Eingriff zusammen. Hinzu kommen die Kosten für die Implantate und Sachkosten sowie die Anaesthesiekosten. Daher variieren die Gesamtkosten stark.

Wir unterbreiten Ihnen nach den ersten Voruntersuchungen und der Entscheidung für eine OP-Planung einen detailierten Kostenvoranschlag, der immer auf der Gebührenordnung (GOÄ) basiert.

| Beispiele | 1 Auge (ca.) | 2 Augen (ca.) |

| Katarakt-Operation oder Clear-Lens-Extraction mit Standard-IOL (inklusive Vor- und Nachuntersuchung) |

2.700 € | 4.900 € |

bei einer femtolaserassistierten Operation (LASICAT) entstehen Mehrkosten von |

1.550 € | 3.070 € |

bei Implantation von multifokalen oder torischen IOL (abhängig vom ausgewählten IOL-Typ) - eine Implantation erfolgt nur in Verbindung mit LASICAT |

400 - 1.000 € | 800 - 2.000 € |

Katarakt-Operation für gesetzlich Versicherte mit Implantation multifokaler oder torischer IOL (inklusive Diagnostik, IOL je nach Typ und LASICAT) |

4.000 - 5.000 € | |

mit "künstlicher Iris"/ Kolobomblende |

auf Anfrage | und Indikation |

Selbstverständlich bieten wir auch Finanzierungsmöglichkeiten an.

Forschung

Instrumente & Verfahren

Seit fast 40 Jahren waren und sind wir an wesentlichen Entwicklungen in der Katarakt- und Linsenchirurgie beteiligt. Seit 2008 kooperieren wir bei vielen Entwicklungsthemen mit der VR Vision Research GmbH bei uns hier im Haus.

Hier einige Beispiele aus der Vergangenheit:

Entfernung der Augenlinse

- Zerkleinerung der Augenlinse mittels optischer Energie, "Laser-Phako", mit einer Patentanmeldung 1985

- 2002 Konzept "Femtokatarakt", mit einer Patentanmeldung 2003

- 2004 Vorstellung des Konzepts ( LASICAT, Video ASCRS 2004 in San Diego) > zum Video

- "Limiting aspects in LASICAT", Poster WOC AbuDhabi 2012

LASICAT - Femto-Laser-assistierte Katarakt-OP

Der von uns 2003/ 2004 mit initiierte Einsatz des Femtosekundenlasers für die Kataraktoperation findet inzwischen weltweite Anwendung (mehr bei KATARAKT -OP ➝ LASICAT).

OP-Instrumentarium/ - Verfahren

- Kanüle zur Kapselpolitur, Pat. Anmeldung 1989

- Ultraschallpolitur der Linsenkapsel, Anmeldung 1999

- Haltepinzette für ICL-Kartuschen (Cartridge Holder, Fa. Katana, USA)

- Implantatationsspatelpinzette (Fa. Deutschmann, Zittau)

- Kopflagerungssystem für Augenoperationen, Pat. Anmeld. 1988

- Spülkanüle mit Irisretraktor, "Irrigation hook" (Fa Geuder, Heidelberg)

- Installationskanüle für Vision Blue bei Cat. mat. (Fa. Bausch& Lomb, D)

- Selektive und kontrollierte Anfärbung der Linsenkapsel bei maturer Katarakt

- TCI Topography Controlled Incision, 2002

- "TDI - ein neues Konzept in der refraktiven Kataraktchirurgie", Array-roundtable, AMO, Kiel, 5.7.2003

- TDI - Topography double incision, Poster, Vortrag

- WORCS (Wavefront Oriented Refractive Surgery), 2001, 2002

- "Managing Astigmatism in Cataract Surgery: MICS, TDI, toric IOL or LASICAT?", Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Istanbul, 18.-22.6.2004

Implantate - IOL

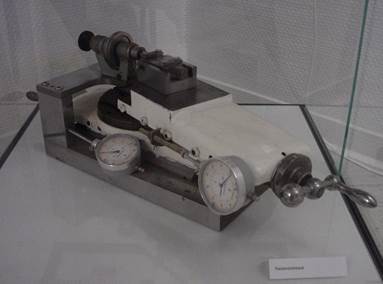

Von 1984 bis 1990 wurde am Aufbau einer eigenen IOL-Produktion für den DDR-Bedarf gearbeitet. Kurz vor Fertigstellung des Projektes wurde es aufgrund der neuen wirtschaftspolitischen Situation abgebrochen.

▲ Herstellungstechnik IOL-Produktion (Eigenbau) für "Dr.Rasch Intraokularlinsen Falkensee"

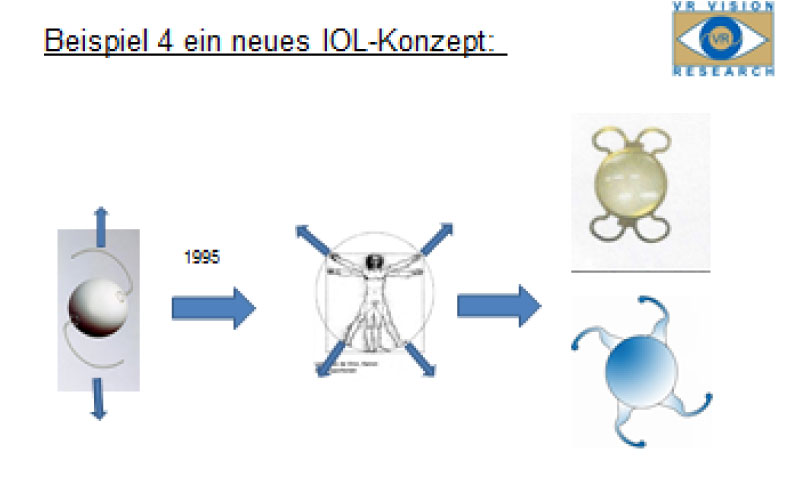

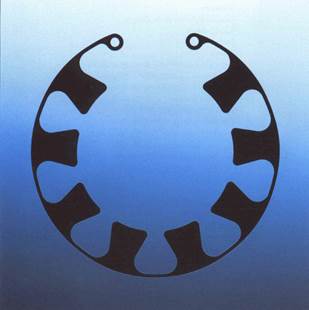

Entwicklung eines neuen IOL Designs: die "Turtle-IOL", Patentanmeldungen 1996, 2000 (zur Korrektur der individuellen Aberration), 2006.

Statt der Zweipunktfixation konzipierten wir eine Vier-Zonen-Abstützung (Offenlegungsschrift DE 196 37 693 A1, 1996).

Aus dieser Grundstrategie erwuchsen 3 neue Grundvarianten:

- 4 offene federnde "Füße"

- 4 geschlossene Haptiken, auch mit 3 "Öhrchen"

- 4-eckige Plattenhaptiken bzw. mit steiferen Bügeln.

Diesem Denkansatz folgend wurden in den Folgejahren zahlreiche Modifikationen entwickelt. Die Zentrierung der Intraokularlinsen verbesserte sich. Es gab weniger Faltenbildung der Kapseln, weniger Verkippung. Durch die bei unserem "Turtle"-Konzept im Durchmesser flexiblen Haptiken (Abb.) konnte sich die neue Linse an unterschiedlich große Kapseln anpassen und außerdem vor die Kapsel in den Sulcus implantiert werden.

▲ Offene flexible Haptiken

▲ links & Mitte: geschlossene Haptiken/ federnd, rechts Plattenhaptik

Hieraus resultierten verschiedene Design-Varianten (Auswahl):

Die von der Fa. Oculentis realisierte IOL ist in verschiedenen Ausführungsvarianten im Angebot.

Genannt seien noch weitere eigene IOL-Konzepte, wie Intraokularlinsen

- mit Lochblenden, (GM 20 2013 104 393.1)

- Aberrationen korrigierend (DE 100 25 320 A1, 2000), (DE 10 2009 006 023 A1, 2009)

- individuellen Farbfiltern (DE 10 2006 018 913 A1).

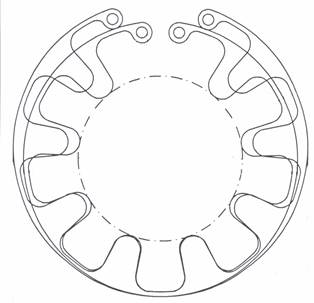

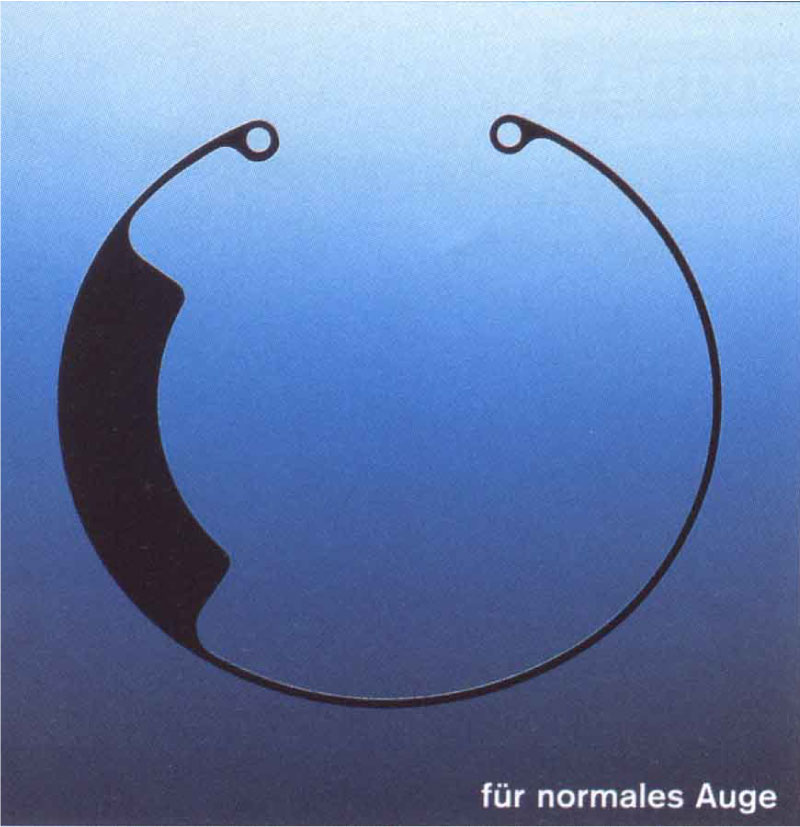

Kapselspannringe

Kapselspannringe sind Zusatzimplantate für die Linsenchirurgie. Sie werden zusammen mit den künstlichen Linsen in den Kapselsack eingesetzt, um ihn "aufzuspannen". Dies kann sinnvoll sein für eine bessere Zentrierung der IOL oder bei lockeren Fasern der Linsenaufhängung.

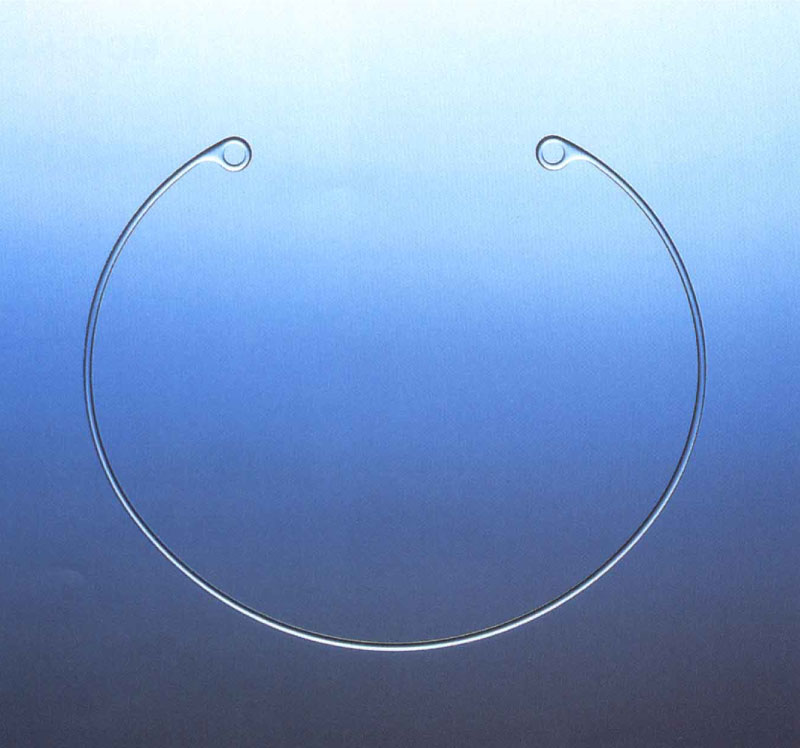

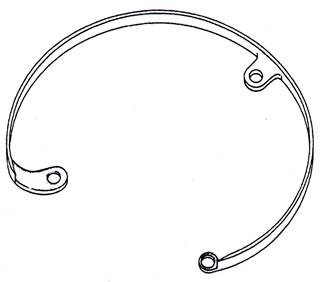

Ursprünglich befanden sich bei den Kapselspannringen an beiden Enden der Ringe kreisrunde kleine Öhrchen, die gelegentlich bei sehr lockerem Kapselsack zur Perforation desselben führten.

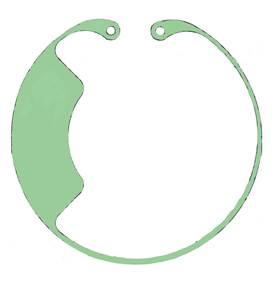

◀︎ Ursprünglicher Kapselspannring

◀︎ Ursprünglicher Kapselspannring

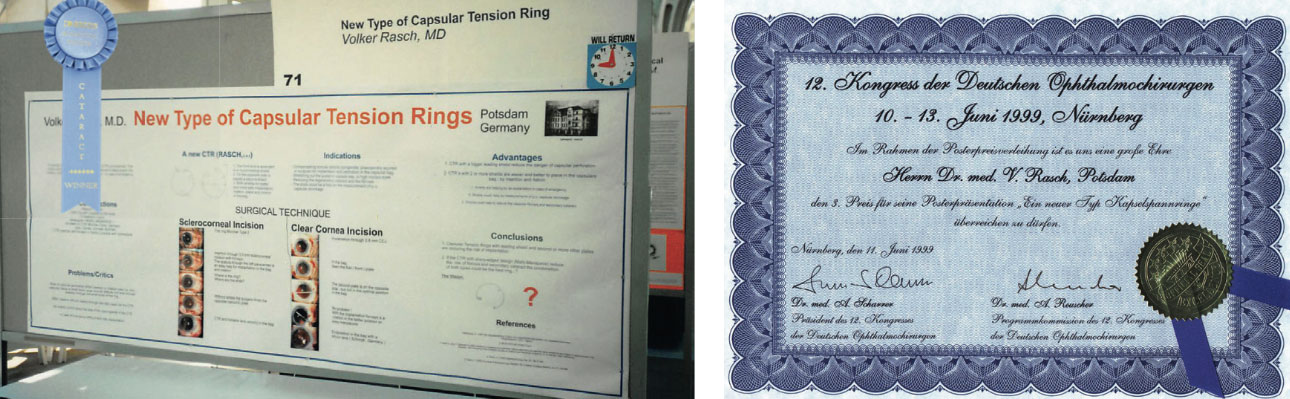

Es entstand die Idee, das führende Ende der Spannringe mit einer größeren Rundung zu versehen. Die Gefahr einer Kapselsackperforation wurde so deutlich reduziert (Offenlegungsschrift DE 196 37 692 A1, 1996). Auch hier stellte das erste Modell für uns die Firma Morcher her (Typ 2). An dieser Stelle dem Team um Herrn Morcher in Stuttgart für die insgesamt über Jahre gehende konstruktive Zusammenarbeit herzlichen Dank.

Zahlreiche Firmen übernahmen dieses Design. Es ist heute weltweiter Standard.

▲ links: Abb. aus Offenlegungsschrift "Das neue Führungsende", rechts: Modifikation mit "scharfer Kante"

▲ ASCRS 1999 "New Type" und DOC

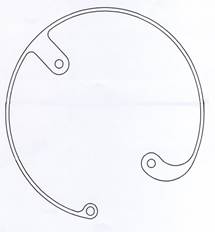

Ein ganz anderes Problem kann es bei der Implantation von torischen IOL (bei stärkerer Hornhautverkrümmung) geben. In seltenen Fällen ist der Kapselsack unrund und die schon implantierte Linse kann sich ggf. aus der gewünschten Position wieder etwas verdrehen. Für solche Fälle entwarfen wir einen Kapselspannring, der ein unerwünschtes Verdrehen der IOL verhindert: den Typ 50 B als "Rotationsbremse".

◀︎ Kapselspannring als "Rotationsbremse", Fa Morcher, Typ 50B

◀︎ Kapselspannring als "Rotationsbremse", Fa Morcher, Typ 50B

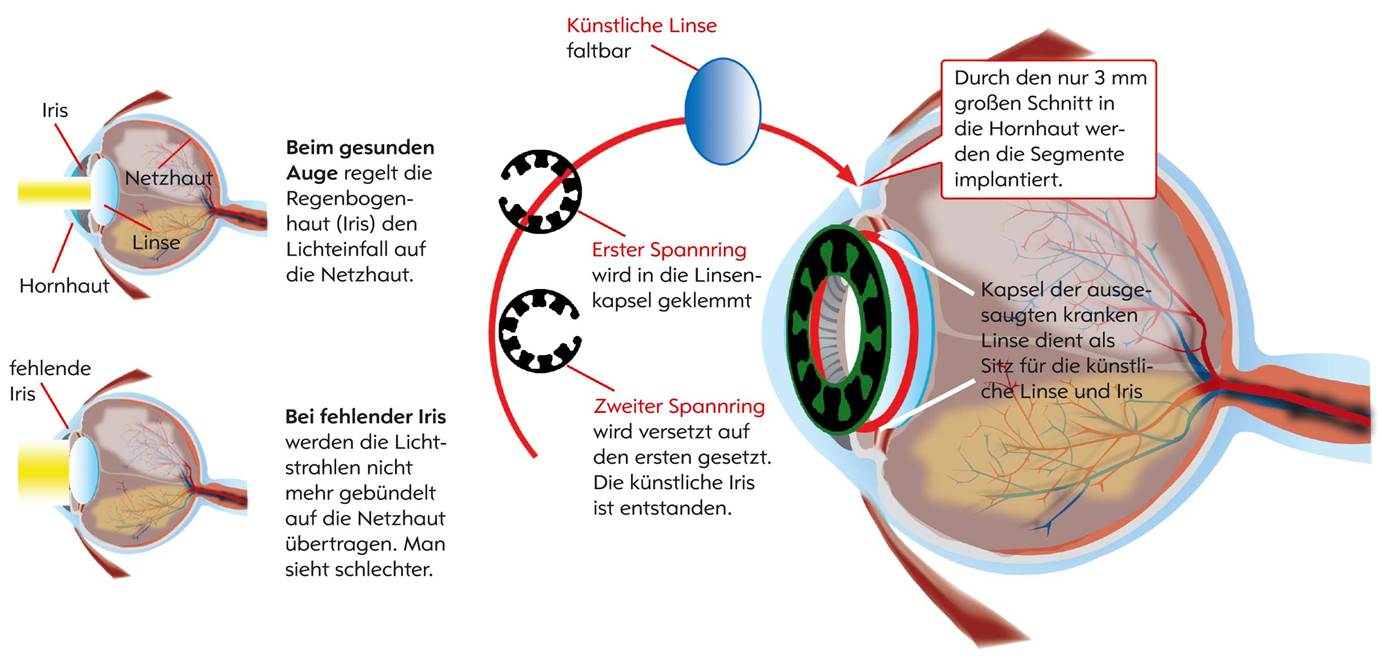

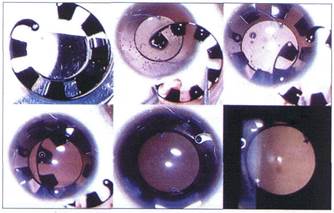

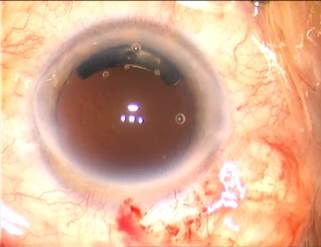

Kapselspannringe mit Irisblenden

Die Iris des Auges wirkt mit der Pupille als Blende für schärferes Sehen ähnlich wie die "Iris-Blende" klassischer Fotoapparate. Fehlt die Iris oder hat sie größere Defekte (durch Unfall, Krankheit oder angeboren), gibt es keine scharfe Abbildung auf der Netzhaut. Die Patienten sind meist stark geblendet, zum Beispiel auch bei Albinismus.

▲ links: Iris-Defekte, rechts: Plattenblende

Die in den 90-er Jahren auf dem Markt befindlichen pupillenbildenden Implantate bestanden aus meist das vordere Auge ausfüllende schwarzen PMMA-Platten mit einem Loch. Diese relativ großen Implantate führten oft zu Komplikationen an Hornhaut und zu Druckanstiegen. War bei einem Patienten mit solchen Irisdefekten als Operation ein Linsentausch (Kataraktoperation) vorgesehen, entstand bei uns die Idee, während des Eingriffes gleich eine Blende mit an den Bestimmungsort der Kunstlinse zu implantieren: in den Kapselsack.

Die Vorteile des neuen Konzeptes:

- kleinerer Schnitt,

- kleineres Implantat,

- Ausspannen der Linsenkapsel,

- keine Nachteile für Nachbargewebe, weniger Komplikationen.

In kurzer Zeit fertigte die Fa. Morcher in Stuttgart mehrere Modelle von Kapselspannringen mit ringförmigen Blendenfunktionen.

Als die Implantate fertig waren, fehlte uns der erste "passende Patient". Da kam eine Anfrage aus New York: Dr. Ken Rosenthal hatte einen schwierigen Fall, für den er den Blendenring, von dem er gehört hatte, für geeignet hielt. So kam es, dass wir die erste Operation mit diesem neuartigen Implantat dort in den USA zusammen vornahmen. Er operierte, Dr. Rasch sollte ihm assistieren und ihm sagen, wie die Kapselspannringe zu implantieren wären. Nach der gelungenen OP seine schmunzelnde Frage: "It was your first case too?"

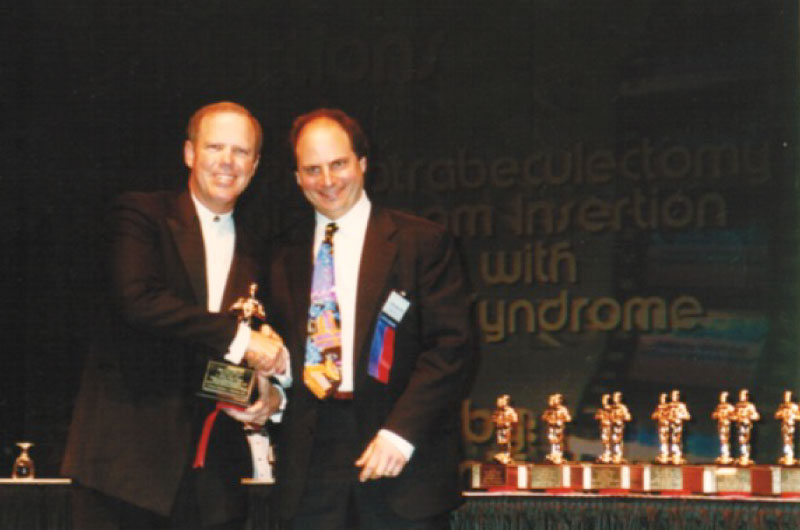

Im Folgejahr erhielt Dr. Rosenthal bei der ASCRS, dem amerikanischen Kongress für Augenchirurgie, einen Film-Oscar. Weitere Preise folgten ...

Neben patientenbegleitenden TV-Berichten berichtete letztlich auch die ARD in den Tagesthemen über unsere Arbeit im Potsdamer Augen-OP, über die "künstliche Iris" aus Potsdam.

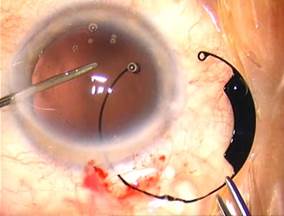

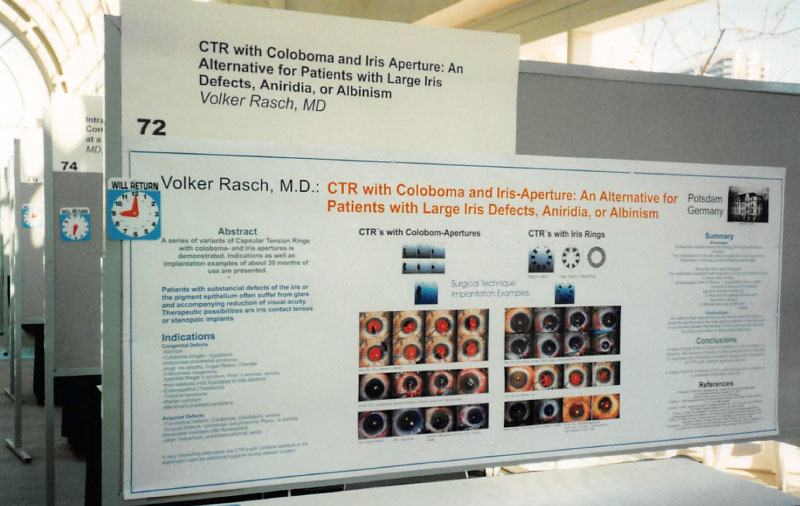

Kapselspannringe mit Kolobomblenden

Neben totalem Fehlen der Blendenfunktion der Iris können auch schon kleinere Defekte zu Abbildungsfehlern und Blendung führen. Hierzu zählen angeborene Kolobome oder solche nach Unfall. Für diese Indikationen entwarfen wir mit Herrn Morcher eine ganze Reihe von Ringen mit Segmentblenden. Diese wurden dann bei den verschiedensten Indikationen implantiert und die Ergebnisse wiederum in den USA bei der ASCRS 1998 vorgestellt.

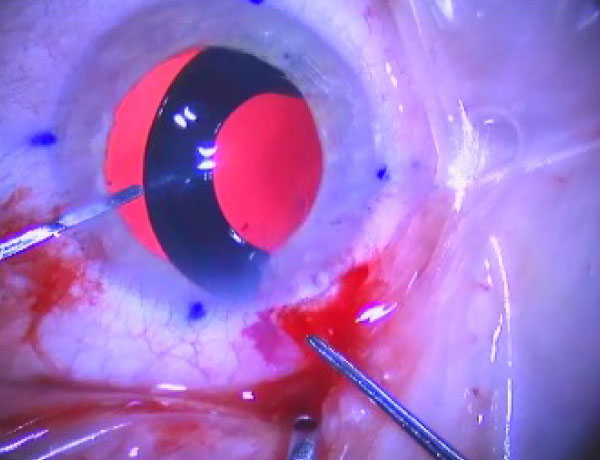

▲ links: Kapselspannring mit Kolobomblende - Beginn der Implantation, rechts: im Auge, bei Albinismus

Für das Kongress-Video zur Implantation bei Albinismus erhielten wir sowohl einen der begehrten Oscars auf dem Filmfestival der ASCRS als auch den Posterpreis als Anerkennung für das Kapselspannring-Gesamtkonzept.

In der Video-Bibliothek der ASCRS wurde das Konzept als wichtige Innovation gewürdigt, Dr. Rasch als der "Innovator". Die Kapselspannringe mit Iris- und Kolobomblenden werden inzwischen von mehreren Firmen hergestellt und weltweit implantiert. Farbige Varianten produzierte die holländische Firma Ophtec in braun und grün.

◀︎ "Iris Reconstruction Ring Green"

◀︎ "Iris Reconstruction Ring Green"

Ein weiteres Konzept beschreibt die Offenlegungsschrift DE 198 50 807 A1, 1998).

- "Künstliches Irissystem", Patentanmeldung, 1998

- "Capsular Tension Rings with Iris Diaphragm or Colobom Aperture", K.J. Rosenthal, USA, V.Rasch, Potsdam

Ausblick - Die Zukunft hat begonnen

LAL - Light Adjustable Lense

Die LAL ist eine Intraokularlinse, die nach der Implantation in das Auge durch eine spezielle UV-Bestrahlung in ihrer Brechkraft noch verändert werden kann. Somit kann das Ziel, ein "Sehen ohne Brille", noch genauer erreicht werden. Die Potsdamer Augenklinik im Graefe-Haus gehörte 2008 zu den ersten Kliniken in Europa, die diese neue Technik einführte. Mit der Entwicklung spezieller Zusatzimplantate (Offenlegungsschrift DE 10 2010 017 240 A1) leisteten wir einen Beitrag zur Verbesserung des Verfahrens und für mehr Sicherheit für unsere Patienten.

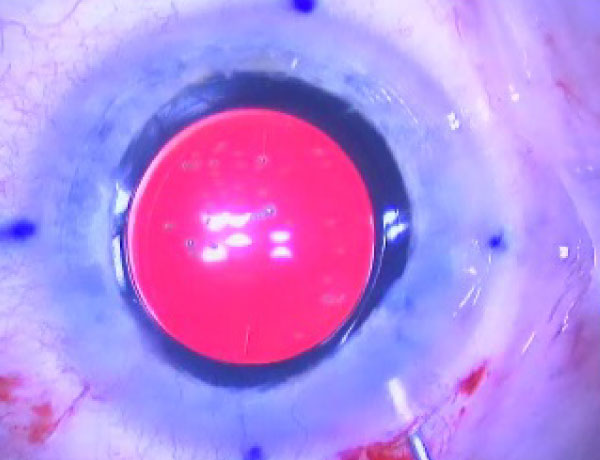

Als Bestrahlungsschutz für "Light Adjustable Lenses" und Patienten mit Albinismus entwarfen wir Sektoren-Blenden für den Kapselsack.

▲ Einsatz einer Blende beim Patienten

Die zweite Generation der LAL soll nun neue Perspektiven für die Kataraktchirurgie eröffnen.

Ringblenden

Für spezielle Fragestellungen können alternativ zu den Kapselspannringen mit Irisblenden auch geschlossene Blenden in den Kapselsack implantiert werden. Bei der UV-Bestrahlung von LAL-IOL kann somit die Netzhaut vor einer möglichen Schädigung geschützt werden. Auch diese Blenden wurden von uns (VR Vision Research GmbH) zusammen mit der Fa. Morcher/Stuttgart entwickelt und in der Augenklinik erstmals 2015 implantiert.

Für andere Indikationen (z.B. irreversible Mydriasis, Aniridie, Albinismus) bzw. IOL ist der innere Durchmesser kleiner, 4mm.

Basisforschung & Konzepte

Alle unsere Ideen, Konzepte und daraus resultierenden Entwicklungen entspringen aus den Fragen des Alltags. Ziel ist immer die Verbesserung der Diagnostik am Auge oder die Qualität unserer Operationen. Mit unseren Beiträgen helfen wir - weltweit - die Augenchirurgie zu verbessern.

1. LASICAT - Femtolaserassistierte Kataraktoperation (s. Katarakt > Kataract-OP > LASICAT)

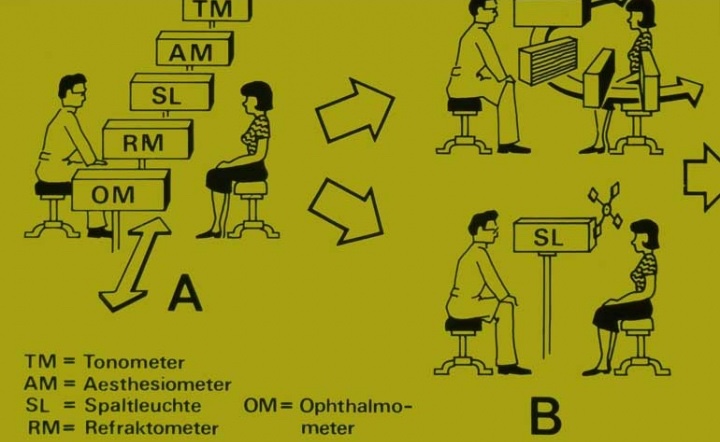

2. "Multi-Funktional-Diagnostik"

In den 70igern und 80iger Jahren bestanden Diagnostik-Geräte in der Augenheilkunde vorwiegend aus feinmechanischer wie optischer Präzisionsarbeit. In Westeuropa kamen erste Geräte auf den Markt, bei denen rechnergestützte Messtechniken eine immer größere Rolle spielten.

Eines war allen jedoch gemein:

Für jede Messaufgabe wurde ein separates Gerät mit einer mono-funktionalen Zielstellung entwickelt.

Die Patienten mussten dabei oft den Untersuchungsplatz wechseln, von Hocker zu Hocker. Einen ersten Fortschritt stellten sogenannte Untersuchungseinheiten dar. Hier wurden die Einzelgeräte nacheinander vor den Patienten geschwenkt.

Ende der 70iger hatte Dr. Rasch das Glück - wie meist durch Zufall - einen der führenden Köpfe in der DDR auf dem Gebiet der Optoelektronik, Prof. Jürgen Waldmann, kennenzulernen. Zahlreiche Ideen, Konzepte und Patentanmeldungen für eine neuartige Diagnostik am Auge entstanden in den Folgejahren gemeinsam. Interessanterweise entwickelten sie zusammen sogar Ideen zu neuartigen Lösungen für die Optoelektronik: als Beispiel sei ein seinerzeit noch nicht realisierter neuartiger Chip genannt, der Emitter und Sensoren, also Beleuchtung und Empfänger, auf einem kombiniert. (Patentschrift DD 233 463 A1, 1984) Erst viel später wurde diese neue Chip-Generation Realität.

Ende der 70iger hatte Dr. Rasch das Glück - wie meist durch Zufall - einen der führenden Köpfe in der DDR auf dem Gebiet der Optoelektronik, Prof. Jürgen Waldmann, kennenzulernen. Zahlreiche Ideen, Konzepte und Patentanmeldungen für eine neuartige Diagnostik am Auge entstanden in den Folgejahren gemeinsam. Interessanterweise entwickelten sie zusammen sogar Ideen zu neuartigen Lösungen für die Optoelektronik: als Beispiel sei ein seinerzeit noch nicht realisierter neuartiger Chip genannt, der Emitter und Sensoren, also Beleuchtung und Empfänger, auf einem kombiniert. (Patentschrift DD 233 463 A1, 1984) Erst viel später wurde diese neue Chip-Generation Realität.

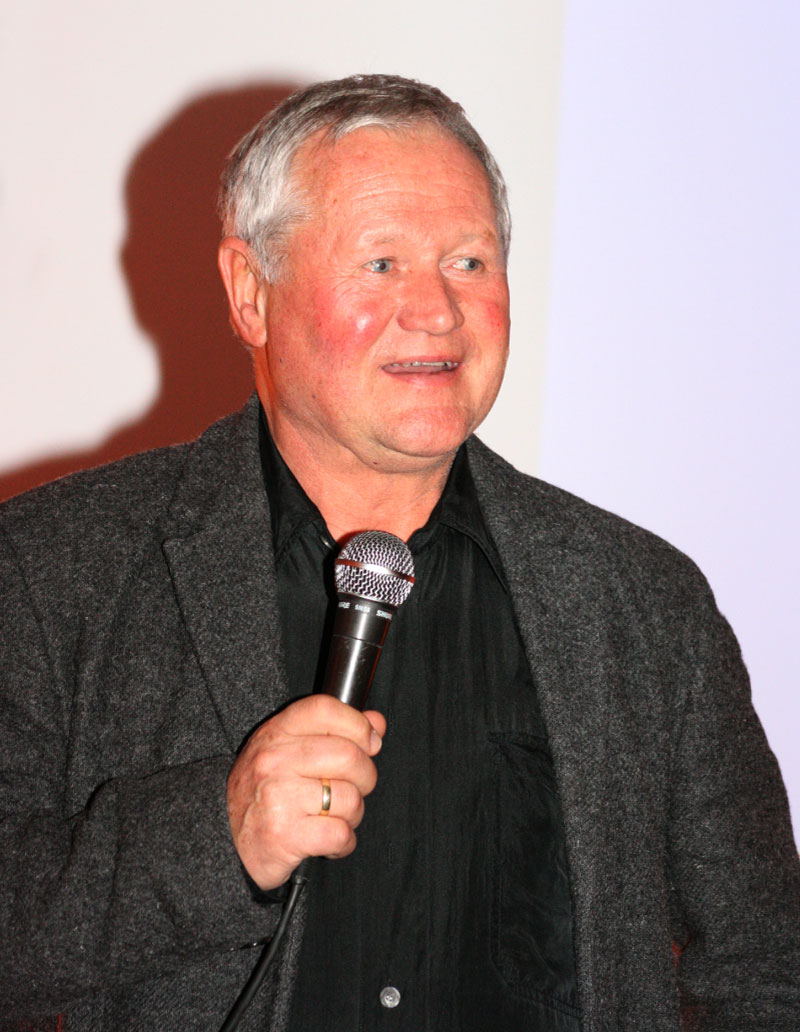

Irgendwann entstand die Idee, mit geeigneten Anordnungen von Optiken, optoelektronischen (und anderen) Sensoren sowie Emittern (z. B. LEDs) eine Reihe ganz unterschiedlicher Augenuntersuchungen in einem Gerät kombinieren zu können: „Multifunktionaldiagnostik am Auge“. (Patentschrift DD 233 299 A1, 1984)

Auch eine direkte Koppelung von Beleuchtung, Diagnostik und Strahlentherapie in einem Element stammt aus dieser Zeit (PS DD 250 590 A1, 1985). Gezielt in der Bundesrepublik angesprochene Firmen lehnten ungläubig ab. Auch die Möglichkeit ein erstes einfaches Funktionsmuster auf verschiedenen internationalen Messen zu demonstrieren, brachte zwar großes Interesse aber keinen potentiellen Kauf-Interessenten.

Heute ist diese "Denkweise" bei den meisten augenärztlichen Diagnostik-Geräten wiederzufinden. Auch sonst ist es ganz allgemein üblich geworden, multifunktional zu denken (siehe Smartphones).

▲ Bild 1: Erstes Modell 1988, Bild 2-4: Projektion von Lichtpunkten auf die Hornhaut zur Bestimmung der Hornhauttopographie (Aufnahme mit der 1. CCD-Matrix- Kamera, Made in DDR) "Multifunktionalkamera"- erstes Funktionsmuster 1988, Bild 5: Topographie 30 Jahre später: Cassini-2018 (v.l.n.r.)

3. Ein weiteres Beispiel aus der Grundlagenforschung:

Kann die Sehschärfe durch eine personalisierte Lasik "endlos" gesteigert werden?

Mit Entwicklung von Diagnostikgeräten zur Messung der Abbildungsfehler (Aberrationen) des Auges wurde in der refraktiven Chirurgie auch eine Möglichkeit zur operativen Korrektur dieser Aberrationen und damit zur Steigerung der Sehschärfe geschaffen. In den Medien gab es euphorische Beiträge über die neuen OP-Möglichkeiten: 400% Sehschärfe?

Da dies nicht so sein konnte und die aktuelle Sehschärfe immer von vielen Faktoren abhängig ist, untersuchten wir über 2.000 Augen Potsdamer Jugendlicher um die Abhängigkeit der Aberrationen von den verschiedensten Einflussfaktoren aufzuzeigen. Das auf dem Europäischen Kongress für refraktive Chirurgie (ESCRS) 2001 gezeigte Poster wurde international dann der erste kritische Beitrag zur personalisierten Laserchirurgie, gewürdigt mit dem (einzigen) Preis des damaligen Kongresses.

▲ rechtes Bild: Posterpreis Europäischer Kongress für refraktive Chirurgie/ ESCRS (2001)

4. Iriregistrierung bei Refraktiven Operationen

Kann die Achse der im Sitzen gemessenen Hornhautverkrümmung bedenkenlos auf den im Liegen zu behandelnden Patienten übertragen werden?

Bei der operativen Korrektur von Fehlsichtigkeiten ist die Korrektur der Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) wesentlicher Bestandteil der Behandlung. Wir fragten uns, wie sich die Achslage vom Sitzen bei der Messung zum Liegen bei der Operation verändert. In einer Studie konnten wir 1999 zeigen, dass ein Auge sich durchaus um 10 Grad und mehr bei Wechsel der Körperlage drehen kann. Damit können erhebliche Abweichungen vom gewünschten OP-Ergebnis entstehen. Unsere hieraus resultierende Forderung an die Industrie, eine technische Möglichkeit zu entwickeln, die Achslage vom Sitzen zum Liegen per Iriserkennung übernehmen und korrigieren zu können, wurde seinerzeit verneint bzw. ignoriert.

Heute besitzen alle Laser für personalisierte Behandlungen solche Möglichkeiten, bei der Laserkorrektur an der Hornhaut (LASIK) wie bei der femtosekundenlaser-gestützten Kataraktoperation (LASICAT). Diese Forderung von uns in der Potsdamer Augenklinik im Graefe-Haus wurde umgesetzt.

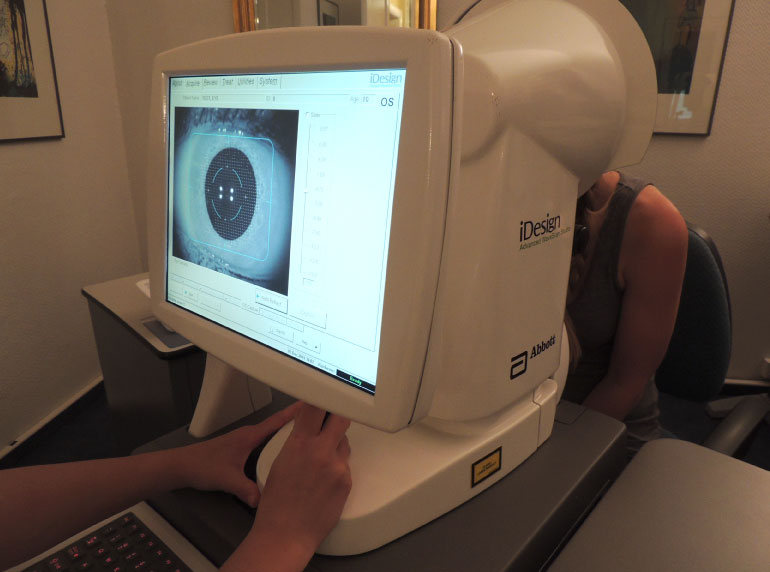

▲ links: Aberrometrie am iDesign mit Irisregistrierung, rechts: Wiedererkennen des Auges am VISX

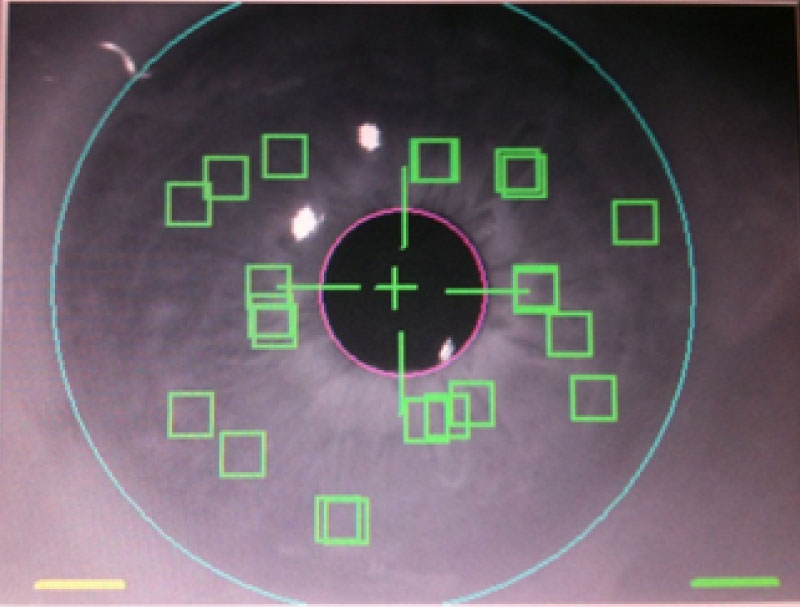

▲ links: Nach Vermessen des Auges am Cassini-Topograph: Wiedererkennen der Irisstruktur am LensAR, rechts: Behandlungsplanung am LensAR

5. Varia:

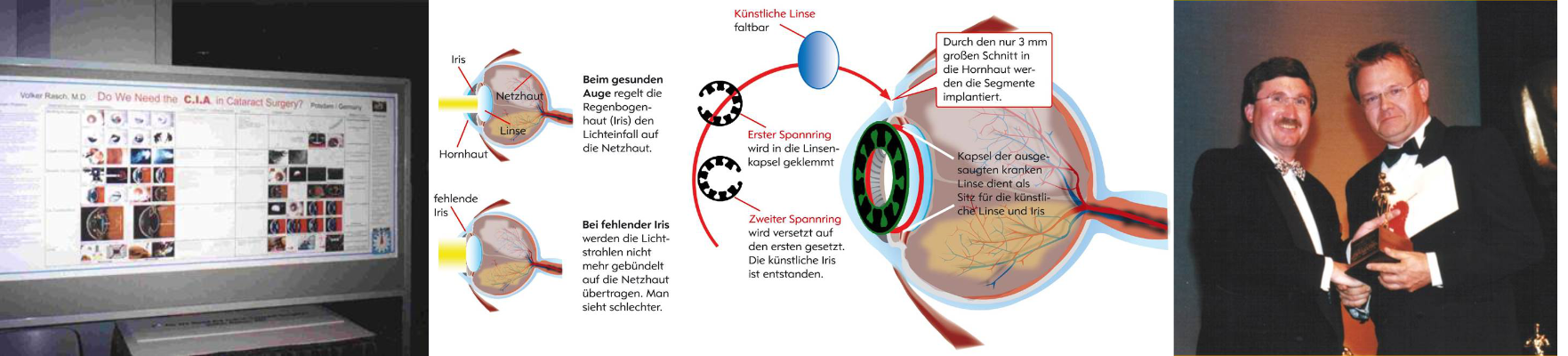

- "Do we need the CIA in Cataract Surgery? Endoskopische Verlaufskontrolle während einer Kataraktoperation: Erstaufnahme 13. Januar 1999 Potsdam", veröffentlicht in Videocompetition of ASCRS Seattle 1999, Videocompetition of DOC Nuernberg 1999

- "Do we need the CIA in Cataract Surgery?", Videocompetition, XVlI.Congress ESCRS, Vienna 1999, 2nd prize, Art.Cat.

- "Interface cleaning by I/A-Tunnel-Technique – case report

- "Topographie oriented Double-Incision (TDI) – a new concept in refractive Cataract surgery", ESCRS München, 06.-10.09.2003

- "Topography-Oriented Double Incision – A new concept for Managment of Astigmatism in Refractive Cataract Surgery", ASCRS, San Diego, 01.-05.05.2004

- "Laser in Cataract Surgery – LASICAT", Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Istanbul, 18.-22.06.2004

- "Topography oriented Double-Incision (TDI) – a new concept for management astigmatism in refractive Cataract surgery", Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Istanbul, 18.-22.06.2004

- "Topographie oriented Double-Incision (TDI) – a new concept in refractive Cataract surgery", ESCRS Paris, 18.-22.09.2004

- "Laser in Cataract Surgery - LASICAT", ESCRS Paris, 18.-22.09.2004

- "Management and implantation of the Acriflex 62 Toric IOL", ASCRS, San Francisco, 17.-22.03.2006

- "Management und Implantation der ACRFLEX 62 VR TI- der ersten personalisierten und individuell produzierten torischen IOL. Erste Ergebnisse.", DOG, Nürnberg, 25.-28.05.2006

- "Management and Implantation of LU 804 VR-T (Toric Individual) the first individual produced toric IOL." XII. Oph. Balticum, Riga, 24.-26.08.2007

- Mitarbeit an der Basisforschung und Entwicklung wellenfrontgeführter Diagnostik und Entwicklung neuer operativer Lasertechnologien Volker Rasch, Axel Weber

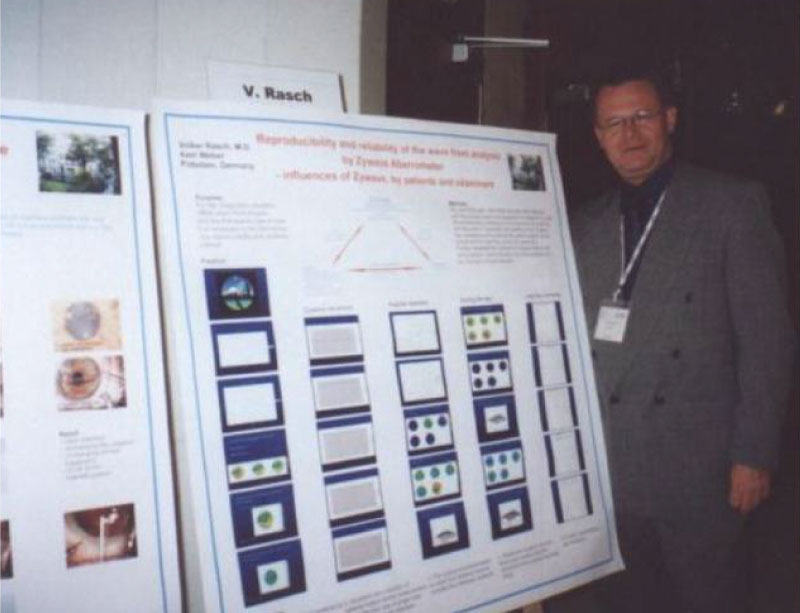

- "Reproducibility and Reliability of the Wavefront Analysis by Zywave Aberrometer - Influences of Zywave, by Patients and Examiners", Posterpräsentation, 5th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, Cannes 2001, prize of congress

Häufig gestellte Fragen

Gibt es eine Altersbegrenzung für eine Katarakt-OP?

Nein. Aufgrund der örtlichen Betäubung wird der Organismus des Patienten kaum beeinträchtigt und gerade im höheren Alter kann durch eine Sehverbesserung die gesamte Lebensqualität gesteigert werden.

Ist eine Katarakt-OP schmerzhaft?

Durch die Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) werden das Auge und dessen Umgebung unempfindlich, sodass der Eingriff keine Schmerzen verursacht. Während der Operation erfolgt die Kontrolle von Blutdruck, Puls, EKG und Sauerstoffsättigung.

Wie läuft der Operationstag ab?

Hierzu erhalten Sie bei der Vorsorgeuntersuchung ausführliches Informationsmaterial. Am Operationstag müssen Sie nüchtern sein. Es werden Ihnen vor dem Eingriff pupillenerweiternde Tropfen eingeträufelt. Im OP-Saal erfolgt dann eine örtliche Betäubung, durch die der Augapfel schmerzfrei wird. Während der gesamten OP wird Ihr Kreislauf ständig überwacht. Der Eingriff an sich dauert ca. 15-30 Minuten, währenddessen Sie ruhig liegen müssen. Im Anschluss wird das operierte Auge in der Regel mit einem Salbenverand abgedeckt. Rechnen Sie insgesamt mit einem Aufenthalt von ca. 2 Stunden.

Kann ich allein nach Hause gehen?

Nein! Sie brauchen in jedem Fall eine Begleitperson. Alternativ bieten wir eine Übernachtung in unserer Pension an.

Was ist nach der Operation zu erwarten?

Normalerweise gibt es nach der Operation keine sichtbaren Narben. Manchmal ist die Bindehaut des Auges leicht gerötet oder hat einen kleinen Bluterguss. Das ist harmlos. Im Anschluss an die Operation erhalten Sie einen Verband, welcher bereits am nächsten Tag wieder entfernt wird. Normalerweise treten keine Schmerzen oder Beschwerden auf. Sollten Sie Kopfschmerzen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt. Bereits nach wenigen Tagen wird die endgültige Sehschärfe erreicht. Besprechen Sie sportliche Aktivitäten oder Ihre Berufstätigkeit mit Ihrem Arzt noch vor der OP. Innerhalb der ersten vier Wochen sollten Sie nicht schwimmen gehen, um das Risiko einer Komplikation zu minimieren.

Wie lange dauert der Heilungsprozess?

Vier bis sechs Wochen nach der OP ist der Heilungsprozess in der Regel abgeschlossen.

Ist die Kunstlinse im Auge zu spüren?

Im Gegensatz zur Kontaktlinse sitzt die Kunstlinse nicht auf der emfindlichen Hornhaut, sondern im Auge, sodass diese nicht als Fremdkörper empfunden wird.

Muss man mit Abstoßungsreaktionen rechnen?

Da die künstliche Linse aus sehr gut verträglichen Kunststoffen besteht, kommen Abstoßungsreaktionen nur sehr selten vor.

Wann kann ich wieder arbeiten gehen?

Die Mehrzahl der Patienten mit Grauem Star ist älter und folglich im Ruhestand. Er kann jedoch auch bei viel jüngeren Patienten auftreten. Jeder Patient erholt sich anders und hat andere Anforderungen. Der Kataraktchirurgie folgt eine schnelle Rehabilitation, ist jedoch abhängig von einem normalen Wundheilungsverlauf. Wenn Sie einen körperlich anstrengenden Beruf ausüben oder gegenüber Staub und Hitze ausgesetzt sind, besprechen Sie die Einzelheiten am besten mit Ihrem Arzt.

Wie wird die IOL-Stärke berechnet?

Die Berechnung erfolgt mittels optischer Verfahren. Wir verwenden in der Regel zwei Geräte (IOL-Master und Aladdin), um Mess- und Berechnungsfehler zu minimieren. Im Anschluss besprechen wir mit Ihnen, welche Korrektur vorgesehen ist (z. B. für Nah oder Fern).

Muss ich nach der Operation Gläser verwenden?

Gelegentlich ist eine minimale Korrektur beim Sehen in die Ferne notwendig, da die Brechkraft der Linse mit hoher Genauigkeit berechnet wird. Zum Lesen benötigen Sie eine Brille. In einigen Fällen wird die Linse für eine bestimmte Entfernung in der Nähe ausgewählt. Falls dies Ihr Wunsch ist, besprechen wir dies mit Ihnen vor der Operation.

Benötige ich nach der Katarakt-OP immer noch eine Brille?

Um auf das Tragen einer Brille zu verzichten, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Ein Auge wird für die Ferne und eins für die Nähe eingestellt (Monovision).

- In beide Augen werden multifokale Intraokularlinsen implantiert (Multifokale Trifokallinsen).

Beiden Verfahren liegt eine hohe Wahrscheinlichkeit zu Grunde, dass Sie nach der OP keine Brille mehr tragen müssen. Multifokale Intraokularlinsen führen in den meisten Fällen zu einem guten Sehen ohne Brille (für die Ferne, den Intermediärbereich und die Lesedistanz). Ca. 30 % der operierten Patienten benötigen anschließend eine leichte Brillenkorrektur. Ob Sie und Ihre Augen geeignet sind, besprechen Sie bitte bei der Voruntersuchung.

Wie lange dauert es nach der Operation, bis ich wieder sehen kann?

Am ersten Tag nach der OP ist der Seheindruck wahrscheinlich ungewohnt und nicht optimal. Da sich Ihr Gehirn an die neuen visuellen Eindrücke erst noch gewöhnen muss, ist das völlig normal.

Wie lange benötigen meien Augen zur Eingewöhnung?

Patienten mit multifokalen IOL durchlaufen im Normalfall eine Eingewöhnungsphase und erleben in den Wochen nach der OP eine kontinuierliche Verbesserung. Dabei sind leichte Schwankungen im Sehvermögen normal. Bis die vollständige Sehverbesserung eintritt, kann es mehrere Wochen dauern. Geben Sie sich und Ihren Augen deshalb ein bisschen Zeit.

Aus welchem Grund braucht es eine Eingewöhnungszeit und was geschieht dabei?

Eine multifokale IOL projiziert mehrere Bilder auf die Netzhaut. Ihr Gehirn verwendet diese, um Objekte in unterschiedlichen Entfernungen zu erkennen. Es muss erst lernen, jene Sehinformationen auszuwählen, welche benötigt werden, um das Bild eines Objektes in naher, mittlerer oder weiter Distanz zu erzeugen. Diese Anpassungsphase ist bei jedem Patienten anders. Der Prozess kann durch eine positive Grundeinstellung beschleunigt werden.

Was sind Halos?

Bei allen multifokalen IOL können nach der Operation bestimmte optische Beeinträchtigungen auftreten. Diese sind möglicherweise bei schlechten Lichtverhältnissen, z. B. beim nächtlichen Autofahren, stärker ausgeprägt. Um entgegenkommende Fahrzeugscheinwerfer oder Straßenlaternen können kreisrunde Lichthöfe wahrgenommen werden, die allgemein als "Halos" bezeichnet werden. Diese Effekte werden mit der Zeit schwächer und weniger störend. Auch hier kann eine positive Einstellung den Prozess beschleunigen.

Wann wird mein zweites Auge operiert?

Liegt bei Ihnen auf beiden Augen ein Grauer Star vor, wird sehr wahrscheinlich in naher Zukunft an die erste OP die zweite geplant. Sind beide Augen mit der gleichen Multifokallinse versorgt, können Sie sich besser an optische Veränderungen gewöhnen.

Brauche ich nach der Operation eine Brille?

Trotz optimaler Operationsergebnisse kann es vorkommen, dass Sie für bestimmte Tätigkeiten zeitweise eine Brille benötigen, z. B. beim Lesen oder Arbeiten am Computer.

Ist es möglich, nach der Implantation einer normalen Linse diese nachträglich durch eine Multifokallinse auszutauschen?

Der Austausch einer normalen Linse gegen eine Multifokallinse ist zwar möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Schonender, einfacher und auch kostengünstiger ist die zusätzliche Implantation einer Add-On-Linse. Diese kann die Funktion der Multifokalität und sogar eine zusätzliche Korrektur eines ggf. bestehenden Astigmatismus übernehmen. Die extrem dünne Add-On-Linse kann zwischen Kunstlinse und der Iris (Regenbogenhaut) implantiert werden.

Wie problematisch ist eine fortgeschrittene Katarakt?

Je reifer die Katarakt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie härter wird. Es wird dann mehr Ultraschallenergie benötigt, um den Linsenkern zu verflüssigen und abzusaugen. Ist der Kern sehr hart (braune Katarakt), empfehlen wir auf jeden Fall die Anwendung des Femto-Lasers (siehe LASICAT unter KATARAKT-OP).

Ist ein trockenes, juckendes Auge nach einer Katarakt-OP normal?

Während der Katarakt-OP wird eine Retrobulbäranästhesie (Betäubungsspritze hinter dem Auge) angewandt und zum Austausch der Linse Schnitte am Auge vorgenommen. Dies kann nach der OP zur Herabsetzung der Empfindlichkeit der Hornhaut und einer damit verbundenen Verminderung der Tränenproduktion führen.

Dieses Trockene-Augen-Gefühl (Sicca-Symptomatik) kann mit einem Tränenersatzmittel behandelt werden, welches Sie in jeder Apotheke erwerben können. Dabei gibt es unterschiedlichste Präparate mit verschiedenen Wirkstoffen. Eine Auswahl fällt häufig schwer. Lassen Sie sich daher von Ihrem Augenarzt untersuchen und beraten, gleichfalls um eine Bindehautentzündung sowie andere Ursachen auszuschließen. Hilfreich ist eine differenzierte Diagnostik in unserem Tränenlabor.

Brillenunabhängigkeit für ein Sehen in Fern und Nah, individuell besonders erwünscht für Beruf, im Haushalt, in der Freizeit, u.a.

Brillenunabhängigkeit für ein Sehen in Fern und Nah, individuell besonders erwünscht für Beruf, im Haushalt, in der Freizeit, u.a.